【自主レポート】

|

市町村合併と自立する五ヶ瀬町 宮崎県本部/五ヶ瀬町自治研推進委員会 |

1. はじめに

新世紀を迎え数年が経過した今、地方自治体のあり方は大きく変わろうとしている。

市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)の期限が迫る中、全国において合併することが急務課題とされているかのように合併協議会での協議が最終局面を迎えている自治体、また、自立の道を選択し今後のために行財政改革を急ぐ自治体と、地方分権で提唱された自主性・独自性・主体性が必要とされる本来の地方自治体の姿はこのようなものなのかと疑問を感じている人も少なくない。

平成15年2月から西臼杵3町で設置された任意合併協議会は、法定合併協議会へ移行することはなく、平成16年1月に高千穂町長、日之影町長及び五ヶ瀬町長により3町は自立の道を歩むことで合意された。その後、西臼杵3町を同一関係市町村とする合併協議会設置を求める直接請求が行われたが、高千穂町議会では議決されたものの日之影町、五ヶ瀬町両議会において否決され、事実上合併特例法の期限までの合併はしないことが確定した。

自治労五ヶ瀬の自治研推進委員会では、今回、合併問題を研究課題として取り上げたが、地方交付税の削減、予算規模を上回る地方債の償還等、ますます財政状況が厳しくなる中、今後の五ヶ瀬町はどのように取り組むべきかを検討するため、後半以降については自治研推進委員会を「地域自治組織と五ヶ瀬町まちづくり推進委員の役割」、「職員として経費節減できること」、「職場環境、労働条件の考察」の3班に分け、それぞれで研究を行ってきた。

2. 合併へのイメージ

合併問題を研究課題として取り組んでいく上で、合併とはいかなるイメージが自治研推進委員の中にあるのかを出し合ってみた。とかく小規模自治体職員には、労働条件の変化等不安な点が多く、合併のイメージは悪く捕らえがちであるため、五ヶ瀬町が他市町村と合併した場合を想定して、合併のメリットだけを約30分間ブレーンストーミング形式で検討してみることとした。

結果は資料(資料1)として添付しているが、ある程度のメリットは挙げられるものの、メリットの反面、デメリットを伴うものなどもあり、本当の意味でのメリットがどれだけ考えられるかを絞り込むまでには至らなかった。しかしながら、自治研推進委員の中においては、合併に対し良いイメージが少ないのが本音のようであった。また、ソフト的なメリットよりハード的なメリットが多く、合併=ハードというイメージであるのが特徴的であった。

3. 五ヶ瀬町の財政事情

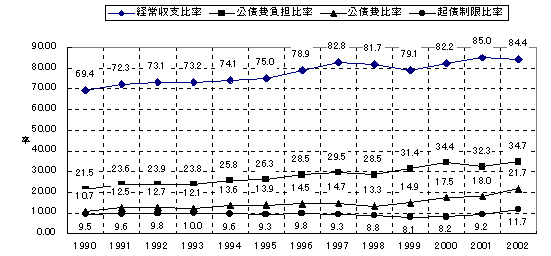

1990年度から2002年度までの財務指標を基に財政状況の推移を以下に示す。

(1) 経常収支比率

経常的に収入される一般財源が経常的な人件費、公債費等にどの程度使用されたかを示す比率で、この数値が低いほど臨時的経費に充当できる一般財源が多く、財政構造が弾力的であるとされる。80%を超えると要注意、85%を超えると危険ラインとされている。当町は84.4%で危険ラインを推移している。

(2) 公債費負担比率

一般財源総額のうち、公債費(借金返済)に当てられた一般財源の割合を示す数値で、15%が警戒ライン、20%を超えると危険ラインとされる。本町では、1990年度で既に21.5%に達しており、その後も上昇をつづけ2002年度には34.7%もの数値に達している。

(3) 公債費比率

地方債元利償還に充てられた一般財源の標準財政規模に対する比率を示す数値であり、10%を超えないことが望ましいとされる。この数値が高いと政策的経費に充てる一般財源が少ないことを意味する。1999年度の宮崎県の平均が14.8%、当町も14.9%であったが、2002年度では危険ラインの20%を超え、21.7%となっている。

(4) 起債制限比率

自前の財源で返す公債費(借金返済)の比率を表す数値で、15%を超えると要注意、18%を越すと危険とされ、借金をすることに一部制限をかけられる。一旦は減少傾向にあったが、近年は上昇を始め11.7%になっている。

|

起債制限比率が15%を下回っている為、起債の発行にはまだ余裕があるように思えるが、過去10年の間に集中的にハード面に投資した影響が今後も財政を圧迫しつづけることは免れない。また国の「三位一体改革」により税源移譲の中身は不透明なまま、交付税のみ削減されつづけるならば、多くの自治体は持ちこたえられなくなるであろう。ゆえに合併へと舵を取らざるを得ない状況は地方自治の本質とかけ離れている。

自立の道を選択した五ヶ瀬町においても現在の財政状況と今後の見通しは大変厳しく、財政構造の抜本的な見直しを図ることが最優先課題である。また、地方分権・自立には補助金削減・税源委譲は必要であるが、地方交付税による財源保障機能が強化されなければ地方自治の崩壊という事態になりかねない。

4. 職員アンケート調査

平成16年1月に五ヶ瀬町が自立の道を選択したことに伴い、3月に町長から「五ヶ瀬町行財政改革に関する基本的な考え方(骨子)」(資料2)が示された。私たち自治研推進委員は、自治労五ヶ瀬の組合員として今後の五ヶ瀬町のために何ができるかを見極め、数字に表れないようなことでも少しずつ実行できる体制づくりを当局主導ではなく、組合員自ら取り組むことが必要だと考え、全組合員に対して、「五ヶ瀬町のこれからのまちづくり」、「職員として経費節減できること」の2つのテーマでアンケート調査(資料3)を実施した。

◎アンケート結果(資料4)

組合員128名中101名の回答が得られた。

何を最も重視したまちづくりを行うべきかとの設問に対しては、最も多い回答は「福祉」と「農林業」が31名ずつで同数であった。

「福祉」を選択した理由については、「高齢化が加速しており、高齢者が安心して住むことのできるまちづくりが必要」という意見が多かったが、中には「高齢者のみならず、子どもや障害者、女性、もちろん男性にとっても安心して暮らし続けられる町にするために福祉の充実が必要」との意見もあった。また「教育」を選択した中にも「子育てを支援する施策が必要」との福祉に関連する意見が見られた。施策実現のための具体的方策については、ボランティアについての提案が多く「ボランティア育成に力を入れ、高齢者に対するサービスだけでなく、保育サポートや学童保育等を行政でなく民間の力でできれば」「技術を持ったシニアパワーをボランティアとして生かせる場を作っては」等の提案があった。

一方、「農林業」を選択した理由については、「町の基幹産業である農林業が潤えば、町も活性化するのでは」との意見が多く「農林業従事者が多いため、町民の生活基盤の安定が重要」との意見もあった。具体的方策については、「特産品のブランド化に力を入れる」「担い手育成」「補助金制度の抜本的見直しと新しい支援策の検討」「子どもを対象とした農林業の体験学習の実施」等様々な提案が出ている。

その他に、保健医療の充実や病院の経営について、観光資源の有効活用、環境を守るため環境に配慮した取り組みを組織的に行う、また、職員・住民ともに意識改革が必要との意見もある。

以上のように、まちづくりについて組合員の多くは「自分たち(町民)がどれだけ安心して住みよい町にするか」「基幹産業の農林業を守り、活性化させたい」ということを重視していると言えるであろう。

次に、行政が行っている事業の中に地元でできるものはないかとの設問に対しては、「各種スポーツ大会・イベント等の運営」「各種団体の事務局」と回答した人が多く、他に「病院の運営」「物産展」「交通安全諸行事」「広報取材用務」「道路の草刈り」等々の意見が出ている。

どの事業にしても住民が積極的に参画していくことで、自分たちの町は自分たちの手でという住民の意識向上につながると思われる。その体制を築くためにも、現在行政が行っている事業を一つ一つ見直すことが今後不可欠になってくるのではないだろうか。

また、非合併時に職員として経費節減できることについての設問には、「節電」が21名と圧倒的に多く、続いて「用紙類の削減」「旅費の見直し」「ノー残業デーの実施」が10名ずつであった。

他に少数意見としては、「職員によるトイレ掃除」や「リサイクル封筒の活用」「日直の代休処理」等が挙げられた。

まず、一番多かった「節電」については、「昼休み時間に使用していないパソコン、プリンタの電源を落す。」という意見や、病院においては、「職員はエレベーターを使用しない。自動ドアの使用を避ける。」といった意見があり、これについては既に実施しているということである。

以上、アンケート調査の結果報告とし、本結果に基づく総括は、最後の「まとめ」で触れることとする。

5. 先進地視察

今日、小規模自治体を混乱させている平成の大合併は、国の財政削減のための合併推進であり、表向きには、「地方分権」「自主的」と言われながら、国・県主導であることは言うまでもなく、更には新合併特例法において、総務大臣が策定する基本指針に基づき知事が合併構想の策定、勧告できることと明記され、半強制的な政策であることは否めない。一方、地方自治法の改正により、住民自治の強化を目的とした合併特例区制度、地域自治区制度が創設され、住民主導のまちづくりが考慮されていることは評価できる点であろう。

合併、非合併のいずれにせよこれからの自治体には住民主導のまちづくりが求められることとなる。また、自立の道を歩む五ヶ瀬町においては、厳しい財政の中での経費節減は、自治労五ヶ瀬としても避けて通れないところである。

私達自治研推進委員会では、地域自治組織、経費節減の観点から先進地視察を行い、五ヶ瀬町に取り入れられることを検証してみることとした。視察先として、町民全戸で組織した地域自治組織をNPO法人化させ、行政を住民全員で盛り上げている「岐阜県恵那郡山岡町」、細部にわたる行財政計画を策定している「奈良県高市郡明日香村」に受け入れていただくこととした。

(1) 岐阜県山岡町

山岡町は、岐阜県南東部に位置し、人口5,400人、面積60km2、山々に囲まれたのどかな山村であり主たる産業は全国で9割のシェアを持つ寒天、年間12万tの産出量を誇る陶土、水稲や夏秋トマトの農業である。

今後厳しくなる財政状況の見通しや、地方分権の受け皿としてある程度の規模が必要であるとの考えから合併は避けられないと判断し、早い段階から近隣6市町村で合併協議を行い、山岡町発足50周年の節目にあたる今年、10月25日を持って新市「恵那市」が誕生する。

山岡町では、町独自に実施している行政サービスが45事業あるが、合併後、新市に引き継げるものは5~10事業であろうと考えられ、すべての事業を継続していくことは、困難であると判断した。しかし、行政で引き継げないことは、住民に引き継げばよいとの考えのもとに、山岡の地域性を残すため全住民が参加するNPO法人「まちづくり山岡」を平成15年9月に設立し、住民主体のまちづくりに取り組んでいる。

NPO法人への全世帯参加の背景には従来からの区長会制度の存在が大きい。この区は、明治時代の8村がそのまま区として存続し、区は組で構成され、区や組のまとまりは非常に強い。各区長には、町職員1名が秘書役として配置され様々なサポートを行っている。

住民から行政への要望は区内で検討後、優先順位をつけて提出されるという形が確立されているため、住民が直接行政に要望することはない。

区長が取りまとめる区を村とするならば区長は、村長ほどの権限があり、区民の信頼も厚い。用地交渉やその他交渉ごとには必ず区長が立会い、常に住民と行政のパイプ役として機能していて、住民のリーダーとしての力強さを感じられた。返して言えば、リーダーシップを取れる人でなければ区長は務められない。報酬は年間17万円ではあるものの、その責任性、業務量を考えればボランティア的な役職であることは言うまでもない。

また、区長の補佐として、副区長を男女1名ずつ置くこととされており、女性が行政に関心を持ち、積極的に参加できていて、女性の声が行政やまちづくりに反映されやすい体制が整っている点が特徴的であった。

このNPO法人「まちづくり山岡」は、事務局を中心に各分野を網羅する16の委員会で構成され、理事に区長が入り、ここでも区長の力が発揮されている。運営資金は会費として、全世帯1,500戸×2,000円=300万円+町補助金で運営され、各委員会で決定された事業は、住民によってボランティア的に実施されている。

まだ設立されたばかりの組織であるため、数回のイベントを実施した程度ではあったが住民主体の取り組みとして無事成功に終わったとのことであった。地域においては、健康づくり事業、環境美化事業、福祉増進事業など住民主体のボランティアで進められている。

私達から見れば、これだけの組織を創出できる住民の力があるということは、自立の道を歩いてもらいたい自治体であるし、これだけしっかりした組織であれば、NPO法人化しなくともよかったのではと考えるが、NPO法人化は、住民の意識統一、契機付けのために行ったとのことであった。

この山岡町は、合併後も、まちづくりに対する住民の参加意識が高く、地域自治組織の本来の姿が根付いているため、特色のある地域として残っていくだろうと感じた。

(2) 奈良県明日香村

明日香村は、奈良県のほぼ中央に位置し、人口約7,000人、面積24km2の村である。平地が少ないため棚田や段々畑が多く、主要産業である農業では、米やきゅうり、トマトなどが生産されている。飛鳥時代からの歴史的文化遺産が数多く眠り、万葉集にも詠われた村として全国的にも有名で、多くの観光客がこの村を訪れている。

その歴史的風土が貴重なものとされ、昭和41年に古都法の制定、昭和55年に明日香村特別措置法が制定され、土地造成時の発掘調査の義務付け、景観維持のために建造物の制約等歴史的景観の保全が図られている。このため民間企業の進出もほとんどなく、法人税等の税収増につなげられず、地方交付税に依存した財政運営が行われてきた。

しかし、それまで他市町村に比べ地方交付税、補助金等で優遇されてきた明日香村ではあるが、国の進める三位一体改革により地方交付税等の配分が縮小されるなど、財政的にかなり厳しい状況にあり、現状のまま自立していくことは大変困難なため、平成16年度から21年度までの6カ年間で大規模な行財政改革を行う『行財政改革推進計画』を策定した。

自立を決断するまでに全く市町村合併の話がなかったかというとそうではない。近隣の2市4町1村(橿原市・桜井市・川西町・三宅町・田原本町・高取町・明日香村)で設立した任意合併協議会では、合併した場合25万都市になり又、橿原市の市長も明日香村の歴史的な資源に魅力を感じ、特に明日香村との合併を望んでいたようであるが、当初から『明日香村』の名前を残したいという声が村内外から多くあったため、明日香村の途中脱退という結果となり、任意協議会自体も解散となっている。

この『行財政改革推進計画』の策定は、4名の行財政改革推進室職員が担当して行っている。財政運営、組織・機構の再編、施策の再編、行政運営、行政の公正・透明性、村民参加による業務見直し等により累積財源不足を46億円から17億円まで圧縮できると予想しているが、そのほとんどが実施に移されていないようであった。しかしながら、人件費については、助役・収入役の廃止、部制の廃止、11課を6課に再編、116名の職員を80名まで削減、50歳からの退職勧奨を35歳からに引き下げ、満55歳以上の職員の『役職定年制』の導入、人事評価制度の導入、特殊勤務手当・傾斜配分の廃止、時間外手当は年収の5%を上限、給食センターの民間委託等かなりシビアに実施されつつあり、計画の推進は当局主導で進められている印象を強く受けた。

今後五ヶ瀬町においても、自立を選択したことにより大胆な行財政改革を求められるのかもしれない。しかし、当局主導ではなく、職員自らできることを着実に行っていくことが大切であると考える。

6. 五ヶ瀬町のまちづくりと公民館組織

(1) 五ヶ瀬町における公民館組織

五ヶ瀬町の自治組織は、明治初期は藩政時代のものをそのまま残し、庄屋、戸長(現町村長相当)が置かれ、その下部組織として弁指(現公民館長相当)を置き、その下に組頭(現組長)をおいて地域自治に当たっていた。明治22年町村制実施に伴い、戸長は村長と、弁指は区長と、組頭は什長と改称されその後、昭和31年三ヶ所村、鞍岡村合併による五ヶ瀬町の発足に伴い、町長と集落住民の間に立ち行政事務の連絡調整役として行政区公民館長が誕生した。戦後、五ヶ瀬町内の公民館活動は社会教育団体としての学習、話し合いを中心として民主主義の普及啓発に努め、住民が新しい生活を豊かに、また、新しいまちづくり活動に取り組むために古いしきたりや迷信等の打破に努めたとされている。

現在、五ヶ瀬町内には14の公民館とその公民館長が存在し、各区公民館は集落毎の組で構成され、公民館長と地区住民の間の取りまとめ役として、1年任期の当番制で組長を置いている。

以上のような歴史から、当町の公民館はしっかりと組織されており、行政→公民館長→組長→地域住民、地域住民→組長→公民館長→行政という構図ができている。また、地域住民間同士の信頼関係も厚く結びつきは強い。公民館の中には、副館長、会計はもとより、総務部、産業部、教養部、青年部、女性部、保健部、体育部等の各部門を設け公民館活動に当たっている地区もある。

しかしながら、各区公民館の地域性によって町づくりへの意識にばらつきがあり、全体的には事務連絡体制としての意味合いが強いのが現状である。

(2) 五ヶ瀬町まちづくり地区推進委員(資料5)

現在五ヶ瀬町は、平成13年度から第4次五ヶ瀬町長期総合計画に基づき町政の運営、まちづくりに当たっている。この計画の策定にあたっては、まちづくりの課題の把握やその対応について検討し、その成果を住民に提唱する住民参加型の組織「五ヶ瀬町まちづくり委員会」を設置し、町はその提言を反映させている。また、町の担当職員が実際に地域・現場に出向き、地元公民館長、地域住民と一緒に町の現状を把握する「タウンウォッチング」を行い、長期総合計画が策定されている。

この計画に反映された意見を基に、自分達の地区の改善策を住民自ら実際に企画・立案し、まちづくりのために取り組む実働部隊として「五ヶ瀬町まちづくり地区推進委員」が設置された。五ヶ瀬町まちづくり地区推進委員は、各公民館から男女1名ずつ推薦され、町職員が各区に2名ずつ加わり1公民館4名で構成され、無報酬でボランティア的に活動している。主な役割としては、次のとおりである。

① 地区の改善策(地区改善企画)、地区の宝物の発掘・生かし方(地区が光輝く企画)等の企画、立案、作業

② 各地区の推進委員から提出される改善策等に対し、その内容について査定を行い、優先順位の決定を行うこと

③ 全体会、報告会、作業への参加

④ まちづくりシンポジウムの開催

この五ヶ瀬町まちづくり地区推進委員が実際に活動することで、住民参加・住民主導型のまちづくりを行うことができる。

動き出してまだ3年の取り組みではあるが、数回の全体会において地区の改善策を出し合ったところ、単に行政側への要望(施設の改善、道路改良等)が大量に列挙された上に、更には優先順位も各地区間での競争となり、結果的には、地区改善企画にあっては行政側で進めざるをえない状況となった。地区が光輝く企画においては、公民館の地域性によって進捗状況にばらつきがあり、熱心に取り組む地区、なかなか前に進めない地区が出てきている。また、この企画においても公民館同士においての町補助金の獲得合戦になっている感がある。

このことから、地区改善企画は今までどおりの町の事業として行政主導であり、光輝く企画のみ五ヶ瀬町まちづくり地区推進委員が進めていることで、パンフレット・案内看板作成等の観光的なまちづくりのみに住民が参加しているのが現状である。

(3) 自立の道を進む五ヶ瀬町のまちづくり

先進地視察で訪れた山岡町の例が、今後の五ヶ瀬町のまちづくりの手法としてそっくりそのまま当てはめることが妥当であるかは、地域性、風土の違いから疑問ではあるが、五ヶ瀬町においてこれまで進めてきた住民参加型を目指す第4次長期総合計画とまちづくり地区推進委員、地域自治組織(地区公民館)など山岡町のまちづくりとは類似する部分が多く、住民主導のまちづくりに成功を収めつつある山岡町を参考にすべきところは多いと思われる。

五ヶ瀬町と山岡町を比較した場合、五ヶ瀬町公民館組織と山岡町区長制度と両町ともにしっかりした自治組織は根付いている。しかしながら、各区それぞれの公民館活動はあるものの事務連絡機能が中心の五ヶ瀬町公民館組織には、統一されたまちづくり機能・意識はなく、まちづくり意識が中心の山岡町区長制度とは大きく異なっていることは言うまでもない。また、自治組織を支える地域住民のボランティア意識の違いもあると考えられる。ますます厳しくなる財政状況の中、何もかも行政がすべき時代はすでに終わったと考えなければならないだろう。職員アンケートの結果にあったように、地域でできることはボランティア意識を持って地域でやっていかなければ、限られた財源の中での自立の道は困難であり、行政には地域住民に対し意識改革を行っていく必要があるだろう。

五ヶ瀬町には、地域住民が行政と共同して町政の推進に当たる組織としてまちづくり地区推進委員の他にも、体力づくり推進委員、健康づくり推進委員など様々な委員会が運営されているが、この各種企画を行う委員会運営の負担の軽減とともに住民へわかりやすい組織とするために、ある程度の各種委員会をまちづくり地区推進委員会に一元化し、その中で部門別に組織し直すことも、まちづくり意識の浸透を図る上で1つの方策かもしれない。

また、五ヶ瀬町まちづくり地区推進委員と公民館組織の融合も不可欠な要素だと考えられる。現在、町職員が各区2名ずつ五ヶ瀬町まちづくり地区推進委員として活動しているが、山岡町を参考とするならば、まちづくり地区推進委員は地域住民のみで構成し、町職員は公民館長の秘書、補佐という形で各区に置くのも公民館組織を活性化させる方策であろう。各区まちづくり推進委員の各部門から企画された案は、公民館長を通じて公民館長会に挙げられ、審議した上で行政に反映されるとういうシステムの構築も考えられるところである。また、五ヶ瀬町においては、山岡町のように全戸がNPO法人に参加する必要性は感じられないが、分野によっては、NPO法人を設立し、事業の運営に当たることも効率的であるかもしれない。

しかしながら、単に、行政側の責任のがれで住民に負担を負わせることと履き違えてはならず、行政として責任をとらなければいけない事務事業については、行政直営で進めていかなければいけない。

今回、具体策を提示するまでには至らなかったが、今後引き続き五ヶ瀬町のまちづくりについては検証していく必要がある。

7. 組合員として軽費節減できること

先に「4. 職員アンケート調査」で述べたように、五ヶ瀬町が自立の道を選択したことに伴い、まず当局主導でないことを条件に、組合員が自ら取り組めることは何なのかを問うてみた。結果は前述のとおりであり、「節電」や「用紙の節約」「ノー残業デーの実施」等、組合員自ら取り組めるものと、「旅費の見直し」や「日直の代休処理」等当局或いは法律との絡みがあるものなどが挙げられた。

ここで、なぜ当局主導でないことにこだわるのかについて触れておきたい。これまで、組合側と当局との様々な交渉等のなかで、良きにしろ悪しきにしろ、当局の提案に対して組合側は反発、抵抗してきた経緯がある。例えば、旅費の見直しにしても、当局から提案されるのと、組合員自ら提案するのとでは、全く違った結果が出るのは言うまでもない。

やはりここにきて、組合員がどれだけ真剣に、どれだけ五ヶ瀬町のことを想うのかを見出すきっかけを作り、財政的には目に見えない効果であるかもしれないが、小さなことから始めることが大切であると考える。

8. 職場環境・労働条件の考察

近年の大幅な社会情勢の変化により、民間企業ではリストラが相次ぎ、若干改善傾向にはあるものの依然として失業率は5%台である。正社員からパートタイムへと雇用形態の変化が見られる。一方、地方自治体でも「三位一体の改革」「市町村合併」の動きにより厳しい財政状況に追い込まれ、人事院から2年連続のマイナス勧告が出されるなど、自治体労働者を取り巻く環境も急激な変化を見せている。

五ヶ瀬町では、2001年度(H13)に収入役を置かない条例が施行され、三役報酬引き下げ、交際費の削減、管理職手当の削減、臨時職員の一時金の廃止、議会でも報酬の引き下げや定数削減など人件費の削減が始まった。出先機関でもすでに学校用務員が廃止され、3月には小学校の廃校、6月には支所の廃止、今後も小中学校・保育所の統廃合、寮の廃止、病院の再建などが「五ヶ瀬町行財政改革に関する基本的な考え方」に盛り込まれている。人員削減では、2007年度(H19)までに定年退職を補充しない形で5名削減され、さらに2017年度(H29)までの定年退職予定者25名に対し15名の補充、最終的には役場本庁の定員を85名とすることを柱とした、急激な削減計画が打ち出されている。5月には「五ヶ瀬町組織・機構改革推進委員会」が設置され、課の再編や定数削減、最終的にはグループ制まで視野に入れた議論が始まっており、その一部は平成17年度の人事異動から反映される計画になっている。

当班のグループ討議では、こういった背景のもとで、近隣市町村の労働条件を比較し、合併した場合と合併しない場合のそれぞれの労働条件についての期待と不安について意見を出しあった。

まず、合併した場合の期待として、給料が上がるのでは、という意見が出されたが、比較した近隣市町村は給料や諸手当、その他労働条件は似通っており、よくても現状維持ではないかという結論に達した。不安としては人間関係、職員としての位置付けや評価、通勤距離が遠くなることで家庭や地域の活動時間が制限される、などの率直な意見が出された。

合併しない場合の期待としては、特に意見はなく、先に述べた改革が始まっている以上、期待できるものは考えられなかった。不安としては、主に人員削減で、同時に仕事の内容も見直されるのか、減らしてもいい仕事はあるが減らした仕事をどうするのか、給料の面では、人事院勧告も今後マイナス勧告が続くのではないか、給料表が見直されるのではないか、傾斜配分を含め期末勤勉手当や通勤手当などの諸手当が削減されるのではないか、また、出先機関の整理統配合によりそこで働く労働者はどうなるのか、など不安な意見は数多く出され、今後の労働条件は良くなることはないという結論に達した。

このように、自治体労働者を取り巻く労働条件というものは、さらに急変し悪化していくと考えられる。労働者の生活に直結する部分の基本給・諸手当などにおいても不利益な条件を提示され、事務の見直しも完全でないままに人員削減や機構改革が進行し、超過勤務の慢性化やサービス残業、代休の不完全取得など、健康管理にも影響が出てくることが考えられる。すでに始まっている改革の中で、当局や各種委員会の動向を注視し、労働組合と合意の上で反映されるものでなくてはならない。安心して働ける職場の労働条件というものは、長い歴史の中で数多くの労働者の力により築き上げられてきたものである。おおきな変革期を迎えた今、決して満足できる労働条件ではないが、今日まで築き上げられたものは、労働組合として守り抜く必要がある。

9. まとめ

これまで、五ヶ瀬町の自立を3つの角度から考察してきたが、いずれにしても楽観的な見方はできないということである。これまでのように、どの分野の町事業にも不十分な予算を配分して目的の達成もままならないうちに行政運営が進んでいるスタイルでは、当然自立の道は厳しい。また、財政分析からみても現在の本町の公債費比率では、箱物づくり中心のまちづくりは到底考えられない。これからの町はどの方向に進むべきかという長期的なビジョンを掲げて、町予算の配分を行っていかなければならない。

今日、住民へのニーズ、行政サービスの向上、効率的な事務事業を検証するため行政評価の導入に取り組む自治体が増えている。五ヶ瀬町においては、目標→予算→事業執行→事後評価→改善という当たり前の形が確立しているとは言い難い。行政評価制度の導入の必要性は別として、私達組合員も自らの業務事業を分析し、見つめ直すことが必要であると考える。

アンケートの結果からも、組合員一人ひとりの意識も高く、自立のためのまちづくりの意見もたくさんあった。ただ、これを行政運営になかなか反映できないと言うもどかしさを多くの組合員は感じているのではないだろうか。しかしながら、今回のアンケート調査が決して無駄なものとならないよう、出来ることは実行する体制づくりを検討していかなければならない。

また、働く者の立場としては、厳しい労働条件になることは避けられそうにないが、勤労意欲の低下や、過労による健康状態の悪化など阻止するためにも最低限のルールは確保していかなければならない。

現時点の結論として、住民の意識改革、私達組合員の意識改革、当局側の柔軟な対応が自立する五ヶ瀬町の最重要課題であると再認識した。

今回、自治研推進委員会では、合併問題を通して五ヶ瀬町の自立の道を検証してきたが、組合員で取り組めるものについては、早速提案し実行するものとし、今後も引き続きこの問題については研究を重ねていかなければならない。

おわりに、この合併問題の研究は自治研活動の通過点であり、自治研は組合活動の原点だと改めて気づかされた。この活動を通して、小さなこと、できることから私達組合員主導で行動を起こしていくという「力」になってもらえれば幸いである。

資料1 第3回五ヶ瀬町自治研推進委員会(2004年2月24日(水))