【自主レポート】

三重県本部/三重県職員労働組合 |

1. はじめに

2003年4月13日、三重県知事選挙で野呂昭彦氏が当選した日である。それは同時に三重県庁が、『改革』の名のもとに十分な検証や定着を図ろうとせず、新たな制度導入を矢継ぎ早に繰り返した北川県政に終止符を打ち、着実な県政の進展と三重県行政の組織と仕組みの定着をめざす野呂県政の実質的な幕開けとなった。

三重県職員労働組合にとっては、行政システムや組織・機構の見直しをはじめ様々な県当局からの提案について、まず導入や見直しありきという県当局の姿勢の中で労使の議論をせざるを得なかった状況から、提案内容をゼロから労使で話し合える関係へと移行した節目の時期である。

今回のレポートでは、まず北川県政時に全国で行政評価の先駆けとなった事務事業評価システム、政策推進システム、さらに野呂県政で導入されつつあるみえ行政経営体系についてその仕組みを検証するとともにこれらの制度に対する三重県職員労働組合として対応を振り返る。そして、これらを通じて政策評価の現状と課題、さらに今後の制度のあり方を明らかにするとともに、職員労働組合としていかに対応すべきかについて労使関係も含めてその方向を示していきたい。

2. 全国に先駆けて導入された事務事業評価システム

(1) 予算編成過程の大胆な見直しをめざした当初システム

これまでどちらかと言えば、国の補助金、前例踏襲、団体等からの陳情などを中心に策定・実施を繰り返してきた自治体の事務事業を、費用対効果、手段ではなく目的、結果ではなく成果などの民間手法、考え方を取り入れ、すべてゼロから見直そうとして三重県が全国に先駆けて導入したのが事務事業評価システムである。

1995年からシステムの策定に着手し、翌年から導入された。職員にとっては統一的な基準で事務事業を自己評価することによって前例踏襲ではなく、事業の必要性や見直しに対する思考力を高め、県としてはその評価表を情報公開の対象にすることによって県民への説明責任の向上につなげ、結果として政策形成過程の透明化を図ることが期待された。

また、事務事業を手段ではなく目的から見直し、その目的を成果という概念で、これまでの抽象的な結果ではなく、明確な数値指標で表し、事務事業の目標・進行管理を、さらにその数値指標と費用との比較で事務事業の要否や継続の有無を決定し、結果としてこれまでの財政部門主導の予算編成からの脱却を図ろうとするものであった。

具体的には、事務事業を評価項目である①事業の目的、②成果目標、③事業を取り巻く環境変化、④事業に対する評価、⑤改革案、⑥予算要求案等を記載する事務事業目的評価表を担当部署が記載し、翌年度予算の編成過程で事務事業目的評価表に基づき議論を行おうとした。

(2) 予算編成への反映から事業結果の評価へと目的が変化

知事のトップダウンで、鳴り物入りで導入された事務事業評価システムであったが、職員の評価は非常に低かった。とりわけ、予算編成過程の大胆な見直しをめざして導入されたが、実質的な予算編成の議論が行われる担当レベルでの協議では資料として事務事業目的評価表が添付されていたに過ぎず、これまでの様式による資料を基に話し合いが行われた。そのため、事務事業の担当者としては単に無駄な資料を作成させられたとの思いが非常に強かったのである。

また、事務事業目的評価表の作成について、①行政の行う事務事業には評価になじみにくいものも多い、②事務事業の成果を数値化できにくいものまで成果指標として数値化させている、③評価表の記載項目が多くて作成に時間を要する反面、その結果が予算編成作業に反映されていないなどの指摘が職員から行われた。

これらの指摘や職員の事務事業評価システム全体に対する評価は、県職労が実施した全職員を対象としたアンケート(次項(3)に概要を記述)で統計的にも明らかになり、県職労の見直しに対する要求書の提出を初めとした取り組みもあって、県当局は事務事業評価システムの大幅な見直しを行い、1999年度事業終了後から実施した。

具体的には、①予算要求に生かすための事前評価から事業実施後に行う事後評価に、②例外を認めない成果指標の数値化を数値になじまない事務事業は数値以外の成果指標を認める、③事務事業目的評価表を作成する時間の短縮化を図るための評価表の様式・記述内容の見直しなどが行われた。

その後も、県職労や職員からの問題点の指摘を受け、毎年のように事務事業評価システムは何らかの見直しが行われた。しかし、県職労が行ったアンケートで事務事業評価システムについて肯定する職員が否定する職員の割合を上回ることができなかった。

このことは、①システム自体に対する職員の根本的な不満はもちろん、②評価表の見直しが毎年のように行われたことへ職員がその都度対応をせざるを得なかったこと、③度重なる見直しがシステムの定着をかえって妨げたとの職員の意識もあったこと、④さらに、システムの目的が事務事業の実施結果の評価としながらも一部には予算編成へ反映する機能が残されたこと、⑤総合計画としての事業と予算上の事業が異なっていたこと、⑥システムの目的が拡大するとともにそのことへの対応としてシステムの内容が複雑にならざるを得なかったことなどが要因と思われる。

(3) 全職員アンケートを通じたシステム改善に向けた取り組み

事務事業評価システムについて、県職労はその導入前に県当局からその概要を聴取し、①事業のプライオリティによる財政部門主導の予算編成からの脱却、②予算編成作業の簡素化による事務量の軽減(時間外勤務の縮減)、③前例踏襲主義の見直しなどのメリットと、①非効率部門の安易な切り捨て、②合理性優先の行政運営、③導入当初の大幅な業務量増加などのデメリットの両面を認識しつつ、当面は導入状況をきちんと把握し、必要に応じて当局との話し合いの場を持つことで対応することにした。

1996年には本庁に、翌年には地域機関にも導入されたが、組合員からは多くの不満の意見が寄せられた。そこで、県職労は1998年7月に事務事業評価システムに対する職員の評価を数値的に裏付けるとともに、県が実施した行政システム改革全般に対する職員の意向を把握するために、管理職を含む全職員を対象にしたアンケートを実施、76.1%の高い回答を得た。

事務事業評価システムに対する評価は、全体では肯定派が約25%、否定派が35%と否定派が肯定派を大きく上回った。しかし、実際に評価表を作成する課長補佐・係長級職員の肯定派が約4分の1強にとどまったのに対して、課長級以上の肯定派は2分の1強を示し、役職によってその評価は分かれた。

主な意見では、肯定派が「事業に対する客観的な評価は必要」、「事業を改めて見直す機会になった」、「職員の意識改革につながる」で、否定派は「評価結果が予算編成に反映されず、事務量が増えただけだ」、「すべてを同じ基準で評価するのは困難」、「自己評価では正確な評価は困難」、「成果指標について数値化が困難なものまで数値化している」などであった。

県職労では、アンケートの結果や組合員からの意見などを踏まえ、職員の意識改革には一定のメリットはあるものの、導入前に最大のメリットとした予算編成時の業務量の軽減がまったく成果を上げておらず、かえって事務事業目的評価表を作成するための業務量が増加しただけの状況を受け、システムの改善を県当局に強く求めた。これに対して県当局は労使の話し合いも踏まえ、(2)で示した見直しを行った。

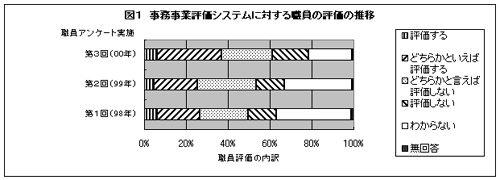

この後も県職労は、1999年7月に第2回、2000年7月に第3回の行政システムに関する職員アンケートを実施し、その中で事務事業評価システムに対する職員の意向を把握し、その結果等を踏まえて県当局にシステムの改善を要求し、見直しを行わせてきた。

その結果、職員の評価は図1に示すとおり、第3回のアンケート結果では肯定派が3分の1強にまで拡大したが、否定派を上回るまでには至らなかった。

|

事務事業評価システムに対する県職労の取り組みは、3回の職員アンケート等を通じて問題点の把握と県当局への指摘がシステムの見直しに至った面では評価できるものの、職員の多くが何らかの形で関与するシステムの導入前にもっと積極的に関与しえなかったことと根本的な改善を果たせなかったことに反省が残った。

3. 政策推進システムの導入

(1) 事務事業評価システムからみえ政策評価システムへ

三重県は、1997年に策定した新しい総合計画「三重の国づくり宣言」の第2次実施計画を策定するにあたり、①これまで異なっていた事務事業評価システムの基本事業と「三重の国づくり宣言」の事業及び数値目標を一元化するとともに基本事業、事務事業の2層制から施策、基本事業、事務事業の3層制の評価システムとする、②部局内職員だけの評価から「成果の検証」という他局による評価の仕組み及び監査委員事務局による第三者評価を導入する、③施策評価結果の県民への積極的な情報提供などを行った。これを機に、名称も事務事業評価システムから「みえ政策評価システム」に変更し、2002年度から本格的に稼働した。

同時に、「みえ政策評価システム」を中心システムとし、その評価結果に基づく施策単位の財源配分と部局主体の予算編成、定数策定の仕組みの導入、施策単位での評価結果を年次報告書としてまとめた「三重のくにづくり白書」の公表、議会・県民からの意見聴取などを一連のものとしてシステム化したのが政策推進システムである。

また、政策推進システムを円滑かつ着実に推進する組織を構築するため、「三重の国づくり宣言」第2次実施計画の政策・事業体系を踏まえた組織への改編と施策を担当する総括マネジャー、基本事業を担当するマネジャー制度の導入、課制を廃止してマネジャーが管理・運営できる単位としてのチーム制の導入、それにあわせて部局の内部運営を柔軟で弾力的に行うための権限の移譲と、次長、課長補佐等の中間管理職を廃止した組織のフラット化などの改編を行い、2002年度からスタートした。

(2) 職員の評価は政策推進システムにも厳しい

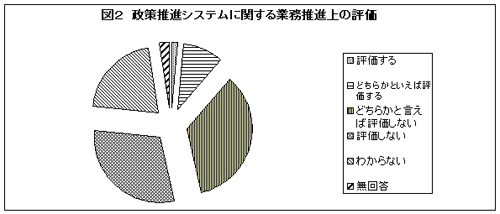

県職労では、2002年8月に組織改正等に関する職員アンケートを実施し、チーム・マネジャー制や政策推進システムなどに対する職員の意向や問題点の把握を行った。

|

政策推進システムが業務の効果的な推進、見直し、縮減等に対する評価を尋ねたところ肯定派は約12%、否定派は65%に達し、その割合は事務事業評価システムに対する職員評価以上に厳しい結果となった。

主な意見では、肯定派は事務事業評価システムと同様に「事業に対する客観的な評価は必要」で、否定派は「システムの運営が負担」「業務量が増えただけでその成果を感じない」「システム運営に膨大な労力を要する」などであった。

政策推進システムの導入目的は、総合計画の着実な推進と行政経営資源の適切な配分などであるが、業務に携わっているのは職員であり、その職員にシステムの推進を強いるだけで、業務量の縮減や円滑な業務推進などを感じさせないのであれば大きな問題であり、県職労は県当局に対してシステムの見直しを強く求め、それに対して知事自らがシステムの職員への周知や問題があれば見直すとの考えを表明させた。

また、政策推進システムの推進体制の構築をめざして導入したチーム制や組織名の分かりにくさ、フラット化に伴い低下しつつあるチェック機能の強化など、組織上の問題点も指摘に、改善を求めた。

4. 北川県政から野呂県政へ

(1) 北川知事突然の知事選不出馬表明と野呂知事の誕生

2002年11月25日、北川知事が翌年4月に控えた知事選挙に出馬しないことを県議会定例会で表明し、その後県内は本命不在の候補者選びに突入していった。

結果的には、実質的に北川後継として立候補した元県総務局長で中央官僚出身者と、元県議を労働界が一枚岩で出馬を要請して立候補した前松阪市長の野呂昭彦氏が圧倒的な大差で二人を破り、当選した。

野呂氏とは、出馬にあたって県政の進め方に等について県職労として話し合いの場を持ち、県職労としても同氏を推薦し、勝利に向けて組織の総力を挙げて取り組んだこともあり、前知事との労使関係とは異なり、信頼を基盤とした緊張感ある労使関係を就任以降着実に創り上げていった。

(2) トータルマネジメントシステムの構築

野呂知事は、知事選挙への出馬を正式表明して以降、県政の推進に向けた公約として知事任期4年間の実行計画となる「県民しあわせプラン」の骨格を示すとともに、県の組織についても県民の分かりやすさという視点で見直すことを明らかにした。また、改革の着実な推進として北川県政時に導入されてきた様々なシステムを全体として体系的、効果的に機能し、全体最適の仕組みとなるよう見直すことを示唆していた。

野呂氏は知事に就任して早々に県民しあわせプランの策定とトータルマネジメントの構築に取り組むためのプロジェクトグループを組織し、具体的に取り組み始めた。

具体的には、行政運営の仕組みが、県民から見てよりよい行政サービスを提供できる仕組みとなっているかどうかをチェックし、改善していくという経営品質の考え方に基づき、マネジメントの現場の実態に即してその問題点を把握するために職員アンケートや職員インタビューなどを通じて課題の整理を行い、これらを踏まえてシステムの見直しを行っていった。そして、今年2月には、みえ行政経営体系として県議会等に公表をした。

その内容は、県政のマネジメントの基本を経営品質向上活動と危機管理とし、戦略策定(PLAN)、戦略展開(DO)、評価(評価)に沿って各種システムの位置付けとシステム間の連携等を明確にするなど、職員にとってシステム個々のつながりは理解しやすくなった。しかし、現場でシステムを運用する職員にとっては、簡素で、分かりやすいシステムとすべきであるにもかかわらず、検討の段階であれも必要、これも必要としたばかりに、新たな機能がシステムに付加され、さらに詳細なシステムの見直しはほとんど2004年度以降に委ねられた。

「みえ政策評価システム」は、予算編成時期の評価表の作成は新規事務事業目的評価表を除き作成を要しない、実績評価表の記載内容を箇条書きによる簡潔な記載とすることを打ち出しているが、新規事務事業目的評価表が予算議論に活用されているとは言い難く、事務事業目的評価表の作成が本当に簡素になるかが分らない状況であり、これらの見直しは現場で活用する職員の要望を十分踏まえた内容とは言い難い。システム本来の目的を達成するためには職員が納得して活用できるものにする必要がある。

(3) 「野呂知事への提言・提案」によるシステム改善に向けた取り組み

県職労は、2003年5月に開催された中央労使協働委員会で野呂知事との新たな労使関係を構築するための作業に入ることを確認するとともに野呂知事が早速策定に向けて着手した県民しあわせプランやトータルマネジメントシステムに関して7月には組合員の意見を集約して県職労として提言することを伝えた。

その後、組合員一人ひとりの要求をまとめてその実現を図る運動として約20年間にわたって県職労の中心的役割を果たしている「ユーカリ運動」と併せて「野呂知事への提案・提言」の運動に取り組み、2度にわたって提言・提案書を直接知事に提出した。

「野呂知事への提案・提言」は、これまでの改革について様々な検証を通じて問題点を明確にするとともに、県政運営の基本姿勢、野呂知事が進めようとしている「県民しあわせプラン」の策定、「トータルマネジメントシステム」の構築、財政問題への対応などについて、これまで県職労が行ってきたアンケート結果を踏まえ、「野呂知事への提案・提言」として組合員から寄せられた主な意見等をとりまとめ、今後の県政運営等に反映させよとするものである。

提言・提案では、まず北川県政下で、常に職員の不満や閉塞感が漂っていたことを指摘。その原因として、改革と言う名の新たなシステムの導入に際して常に弊害となっていた、①トップダウン的手法、②例外を認めようとしない画一性、③職場実体を反映した細やかさの欠如等であり、一番問題なのは様々な改革を実施するにあたり多くの職員がその形成過程に関与できず、意見を言っても返答が不十分であるなど、④職員の納得性という視点を重要視しなかったことを挙げた。

このため、県政運営の基本姿勢について、県民・職員にとって「わかりやすい三重県政」の推進、県民や市町村、そして県政を現場で支える県職員と直接話し合う機会の設置・継続など対話の推進と県政への反映を求めるとともに、当面進めようとしている「県民しあわせプラン」の策定、「トータルマネジメントシステム」の構築、財政問題への対応にあたっては、策定過程の情報を積極的に提供するとともに職員から十分な意見収集と反映に努めること等により職員の納得性を高めることを強く求めた。

「トータルマネジメントシステム」については、①その仕組みは簡素なものにすべき、②「みえ政策評価システム」を中心とする「政策推進システム」は内部評価にとどめるだけでなく、県民との協働を進めるためのツールに、③「みえ政策評価システム」の内、「基本事務事業評価」は結果としてほとんど活用されておらず、廃止も含めた大幅な見直しが必要、と指摘した。

これらの取り組みに対して、県政運営の基本姿勢は県職労の提言・提案をほぼ受けいれた形で進められているが、「トータルマネジメントシステム」については、4.(2)で記述した状況であり、今後とも引き続き職場組合員の意見を土台に組合員に分かりやすい形での見直しを求めていく必要がある。

5. おわりに

事務事業評価システムからはじまりみえ行政経営体系まで、県職労は約8年間、県が導入した行政評価の仕組みへの対応を行ってきた。一連の取り組みの中で、数値でも表われているようにこれらのシステムが職員にとって低い評価にとどまっている原因を考えると、最大の要因は職員の納得性の低さだと言える。

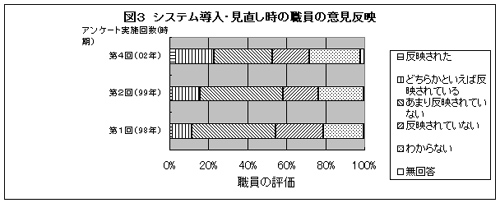

そのことは、システム導入時や見直し時に職員の意見が反映されたかどうかに端的に表している。県職労のアンケートでそのことについて職員の評価を聞いたところ、図3のとおり否定派は、肯定派を大きく上回っている。

|

主な意見でも、「導入ありきのトップダウンであった」、「議論が十分行われなかった」、「意見は集約されたが、反映されなかった」、「意見を出したが、回答がなかった」などで、これらの意見から知事をはじめ県当局には真摯に職員の意見を聞き反映させようとする意識が不十分であったことが伺え、このことが職員側には何を言っても変わらないとのあきらめ感となり、システム自体に対する職員の納得性の低さに表われたと言えよう。

同時に、県職労としての取り組みも職場の職員・組合員の意見をアンケート等で集約し、それをもとに県当局に改善を求める取り組みを繰り返し行い、一定の成果はあったものの、組合員との情報提供や結果報告が不十分であったことと、労使関係が十分な信頼関係で成り立っていたとは言えず、そのことにより県当局と十分に突っ込んだな話し合いを行えなかったことと、その結果として職員の意見を反映したシステム改善にまで至らなかったことが反省であり、今後の教訓としなければならない。

また、様々なシステムを運用しているのは職員であり、その職員の多くが納得していないものを導入しても本当の意味で機能しないことは三重県の8年間が証明しており、このことを十分踏まえて、地方自治体で政策評価はもとより様々な目的を有する仕組みが導入される際には職員の納得性を十分に担保するための話し合いが労使に求められる。

最後に、難しい地方自治体を巡る情勢の中で、自治体の労働組合には労使の信頼関係を如何にして築き上げるかがこれまで以上に重要であり、そのことを基礎とした運動の結果として組合員から信頼される職員労働組合づくりをめざさなければならない。