【自主レポート】

|

環境に優しい保育の取り組み 三重県本部/朝日町職 谷 和子 |

1. はじめに

私たちをとりまく環境は年々悪化の一途をたどり、深刻な問題となっています。誰が……という意識がないまま、便利な生活をしてきた皆の責任で、地球が悲鳴をあげているのが現状です。

私たち大人は、次代を担う子どもたちにどんな環境が残せるのでしょうか。社会全体がエコに取り組む時代となりつつある今、三鈴郡保育連絡協議会でも“環境に優しい保育”というテーマをもとに研修を進めてきました。その中で、南保育園では、園生活の中の身近なところから、リサイクル、物を大切にする、資源物の分別に目をむけ、取り組んできました。

2. 研修経過

(1) リサイクル

リサイクル遊具 リサイクルおもちゃを作る

スーパーの袋のリサイクル

廃油の石鹸作りをする

|

|

| 写真1 リサイクルおもちゃを製作。 | 写真2 リサイクルおもちゃをお風呂に見立て、遊んでいます。 |

(2) 物を大切にする

鼻拭き用としてティッシュの変わりにガーゼハンカチを使用(事例)

日頃の保育でティッシュの使用量が気になっていた。

特に1歳児クラスでは、絶えず誰かが鼻汁・鼻水を出している状態で、家庭から持ってきてもらうティッシュも、またたく間になくなってしまった。そんな時、一人の男児が嫌がらず感触もやさしいように見受けられた。

そこで、クラスでもティッシュの代わりにガーゼハンカチを使用していけないか話し合う。衛生面の問題も懸念したが、個別のケース(使用前・使用中と2種類)を用意した。

|

|

| 写真3 ガーゼが鼻かみに変身しました | 写真4 使用済みガーゼハンカチ入れ |

|

使用量(キリンが隠れる長さ)を示し、切り取りやすいよう手作りのカッターをつける |

| トイレットペーパーの使い方の工夫(事例) |

(3) 資源の分別

|

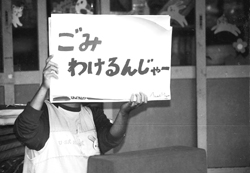

① ごみ分別の工夫(事例)

2001年度、保護者に向けて、ごみ分別マークとニックネームを募集する。それ以後、毎年年度はじめには、各家庭にマークを配布し利用してもらう。

ごみ箱にマークが貼ってあるが、未満児の子どもでは少し分かりにくいように思われたので、表示するカードを作りそれを見て保育士と一緒に捨てるように仕向けていくとマークも自然と覚え一人での分別が可能になってきた。

|

|

|

|

|

||

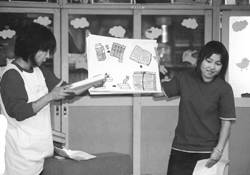

② エコ集会

子どもたちに分かりやすく伝えていくために月1回エコ集会を行っている。

紙芝居 人形劇 保育士劇 パネルシアター

|

|

|

| 写真6 ごみについての紙芝居を子ども達のヒーロー物で作りました | 写真7 ごみについての紙芝居をしました |

|

| 写真8 ごみ分別をパネルシアターにより知らせました |

③ 実 践

毎月1回エコ集会を行い、環境問題をテーマにパネルシアター、ゲーム、劇など工夫している。1月24日は、環境ゲームに参加する。内容は、子どもたちに色々なごみを見せ、分別するというもの。この様子を連絡ノートで知らせると、翌日このような返事が返ってくる。

「最近、『これは何ごみ?』『燃えるごみ?』等よく聞いてきます。私もしっかり分別している方ではないので、答えに困るときがあります。ごみの分別って難しいですね」「家でもごみ箱は可燃物・不燃物ふたつ並べて置いてあります。中を見ては分けて捨てれるようになりました」

2月12日

散歩に出かける。保育士と手をつなぎ、溝をのぞきながら歩いていると、ジュースの缶が落ちている。保育士が、思わず「あ、ジュースの缶、あかんよね。」と言うと

| こうへい | 「なんでおちとんのやろねー?」 |

| 保育士 | 「そうやね、何でやろね?」 |

| こうへい | 「ごみはごみ箱に捨てやなあかん」 |

| 保育士 | 「この缶は生まれ変わるんだよ」と言ってみると |

| こうへい | 「なににうまれかわるの?」 |

| 保育士 | 「何に生まれ変わるのかなー?」 |

| こうへい | 「ガオレンジャー」 |

| こうへい | 「ジュースの缶が川にほってあったね。なんでやろねー」 |

| 保育士 | 「そうやね。何でやろね」 |

| こうへい | 「川の中にジュースの缶があると、流れとるやろ。(川の流れを手で表しながら)川が流れやんく(流れにくく)なるやんか」 |

| この言葉に驚き、感心してしまった。その後も散歩に出かけて吸い殻を見つけると「おとうさんが、車に乗ってタバコを外に捨てるから、ダメだよっていうわ」という言葉が聞かれたり、この年齢でも知らせることで、意識し、考えようとする力があることを知った。 |

2月27日

てんとう虫探しに散歩に出かける。水のない溝の中に空き缶をみつけ、こうきが「せんせい、カンがおちとるよー」と知らせてくれる。場所的にも安全であったため保育士間で「今日は拾おうか?」など話しているのを聞いていたかんたが、素早くその缶を拾ってくれる。急遽ビニール袋を出し、中に入れてもらう。それからはごみを見つけた子どもたちが次々と拾ってきてくれる。空き缶・ビニール袋類など色々な種類のものが集まって、あっという間に袋一杯になってしまう。ごみで一杯になった袋を持ち散歩から帰る途中、保護者に出会う。そのビニール袋を見て「ごみ拾ってきたん。えらいねー」と言われる。

降園時、かいがとてもごみ拾いに興味を示していたので、その様子を母親に伝えると、母「歩いて園に来る時や帰る時、いろんなごみを拾ってくれるんさ。めんどくさいナーって思うこともあるけど、渡してくれるもんで、持ち帰ってます(笑)」と話してくれる。

3月12日

歩いて登園してきたかいが、袋いっぱいのごみをにっこりと差し出してくれる。

| かいの母 | 「これ先生にあげるって、もってきたけど、分けて捨ててもらわなあかんでごめんね」 |

| まりの母 | 「今、エコ活動かなんかしとんの?」と、この様子を見て話しかけてくる。 |

| かいの母 | 「違うんやけど、かいがさ、来る途中で拾ってきたん」 |

| まりの母 | 「そうなん」と、感心した様子であった。 |

| 園での取り組みを話したこともあって、かいの母親がかいの思いをしっかり受け止めてくれていることがうれしい。環境の取り組みを始める時はとても難しいことだと思ったが、1年を通して『まずは身近なところからやってみよう』とすることが大切だと感じた。大人の意識が自然と子どもへの働きかけになり、そして子どもの姿を見て大人がさらに意識を高めていくことにつながると感じた。 かいの母からこんな手紙を頂く。 環境についていろいろお話してもらっていることで、面白いことを言っていました。「地球ってねぇ、まーるいんやで」「うちのごみ箱にごみをつめこむと地球はこわれるの」など…まだ良く分かっていない子たちですが、大人がそんな思いを持って子どもに伝えていくことが大事だなと感じました。 |

3. 今後の課題

2001年より環境に優しい保育に取り組み始め、まず「できることからやってみよう」と日々の生活を見直し、ごみの分別・廃材利用のリサイクル製作・リサイクル遊具作り等行ってきました。その中で、少しずつ環境に優しい生活を意識するようになってきていますが、家庭の協力が必要なこと、共に進めていくことの大切さを感じます。そして、この取り組みが、さらに地域の方ともつながって、広げていけたらと考えます。

今後は、親子参加型エコ集会を計画していき、それと共に、町内の清掃を始め、町のリサイクル活動を見学したり、参加させてもらう等の活動も取り入れていきたいと思います。

4. おわりに

私たちの種まきは、まだ始まったばかりです。これが、徐々に芽を出し花を咲かせ実が結ぶよう小さな意識改革の中で、地域に向けて発信し、地球の為になるよりよい(環境にやさしい保育)を目指し、行く末は子どもたちの安全、安心、澄んだ瞳、無邪気な笑顔を守るために今後も取り組んでいきたいと思います。