【自主レポート】

|

大阪港の魅力ある港づくりをめざして 大阪府本部/大阪市職員労働組合・港湾局支部 |

1. はじめに

今日の日本経済は、引き続き「バブル後遺症」と金融システム不安もあり、依然として低迷状態にある。こうした中、地方自治体の財政状況においても税収入の低下などに見られるように悪化の一途をたどっている。

また、2000年4月、地方分権一括法が施行され、中央集権型社会から地域性を活かしたまちづくりが可能な地方分権型社会に変化しようとする流れがあるものの、現実にはその役割が果たされていないのが実情である。具体には、地方における財政の危機的状況と、地方分権による国から地方への財源移譲がなされていない状況が、こうした地方の裁量権を十分に発揮し得ない状況をつくりだしている。

本レポートでは、大阪港における地方独自の事業提起や都市基盤整備について、国からの独立性は確保しつつ、それらの政策を具体化させるための財政面における国との関係について考えてみたい。

2. 大阪港の歴史と今後の開発

大阪港の歴史は、海陸交通の結接点としての機能を核とし、経済活動が営まれる場として時代とともにその機能を変化させつつ発展してきた。近年では、港が高度化で複合化した機能を有する総合物流空間となり、船舶の大型化や荷役機械の大型化に伴い、それに対応した港湾施設が整備されてきた。

また、大阪港は第二室戸台風やジェーン台風など幾度となく高潮による浸水被害を被っており、現在では大阪港の水際線の全てにおいてコンクリート壁による防潮堤や盛土によるかさ上げによって高潮に耐えうる高さを確保してきた。このように大阪港は港湾機能の強化と高潮とのたたかいの歴史であり、こうしたことは市民にとって港を縁遠いものとしてしまい、いつの間にか市民から港に触れ合える機会を奪うものとなってしまったと同時に自然と共生することを軽視してしまった歴史であった。

こうした中、90年の海遊館のオープン以降、大阪港は大きく様変わりをしてきた。再び市民が港に触れ合える場が求められてくる今日、現在では親水緑地をはじめ磯場などが整備され、大阪港は市民にとって縁遠いものから少し身近なものとなってきている。

一方、都市部から排出される廃棄物は、その処理場を市街地に求めることはできず、臨海部の貴重な海面の埋め立てを余儀なくされてきた。その結果、臨海部には土地が造成されるとともに、物流関連施設やスポーツ・レクリエーション施設、住宅施設のニーズが高まりをみせ、こうして造成された土地を新しいまちづくりの基盤として活用することになった。

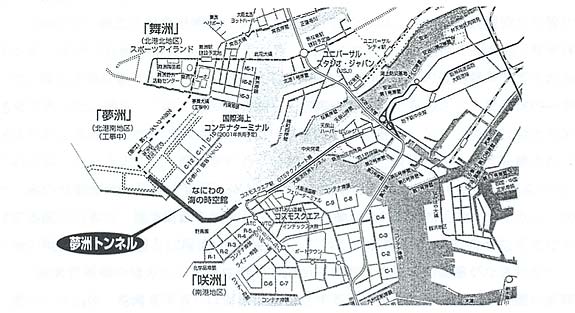

今後、このような臨海部の整備に伴う交通需要に対処するため、都心部とこれらの地区を結ぶ臨港交通施設の整備が必要不可欠となる。とくに大阪港の港湾物流機能の強化を図るため、既存の物流関連施設が集積している咲洲と今後開発が進められる夢洲を結ぶ海底トンネル(夢洲トンネル(仮称))の完成が求められている。

3. 施設整備における国の関与

この夢洲トンネル(仮称)の整備にあたっては、国が重要施策として推進している夢洲の高規格コンテナターミナルの整備と密接に関連する基盤施設であることから、本トンネルを国の直轄事業として整備することとした。地方港湾管理者として、国の直轄事業で本トンネルを整備することの利点は、①地方負担金の削減を図ることが可能となり、限りある財源を他の事業に有効活用できるようになること、②大阪港のメイン航路を横断する本トンネルの構造形式を、海底の浅い位置で計画できる沈埋トンネル工法とし、陸上への取り付けを短い距離で行い、貴重な土地空間を有効に活用することができることなどである。

しかしその反面、国の直轄事業として整備することの問題点もあわせて抱えることになる。具体には次のとおりである。

(1) 国による土地買収が行われていないこと

本事業により整備された施設は国有財産である。したがって、この施設は、地方港湾管理者の土地(地方の行政財産)を占用することとなる。地方港湾管理者は、この占用に対して、土地の賃料又は用地買収費などを国に請求することが可能である。そして、こうした費用を国に請求することは、地方財政の悪化を少しでも回復させることに繋がると考えられる。国や公的団体が地方自治体に対して土地買収費用を支払っている事例はたくさん存在する。例えば、国道の建設において、その計画用地は国が地方自治体または民間から用地買収を行っている。また、道路公団の橋梁建設用地についても、公団が地方自治体または民間から用地買収を行っている。

しかし、国と地方港湾管理者との間には、これらの対応を的確かつ円滑に行うための法的枠組みがなされていないのが現状であり、それぞれのケースにおいて有償、無償の判断をしている状況にある。

(2) 維持管理が地方任せになっていること

本事業では、施設整備(初期投資)のみ国が行うものであり、供用開始(完成)した後の施設の維持・管理については、港湾法により地方港湾管理者が無償で受託することとなっている。しかし、大規模な施設である本トンネルの維持・管理にあたっては膨大な費用が必要である。その管理費用の捻出は市税や利用者からの料金徴収によることとなるが、これは利用者に対する受益者負担ということになり、料金の設定額によっては地元の利用者には抵抗感を与えることとなる。したがって、地方への国の関与については維持管理面への支援も含めて積極的に求めていくことが地方財政を圧迫させないことに繋がるものと考えられる。

4. 地方自治体と港湾管理権

港湾は、1950年に制定された港湾法によって地域社会のものとなり、施設整備から管理・運営に至るまでを地方自治体が行うこととなった。戦前においては、港湾の所有権・管理権は国にあった。四方を海に囲まれた日本においては、港湾はかつて日本の侵略戦争を支えた重要な軍事拠点であった。戦後、このことの反省から、港湾の非軍事化をめざした民主化の一環として、港湾における地方自治の実現が図られ、「国家のための港湾」から「地域社会と地域住民のための港湾」というように、港における「公共性」の目的と概念は180度転換されてきた。また、港の役割が地域経済の発展に寄与するものでなければならないという観点からも、地方に対する国の役割は、地方財政を阻害しない方向に働かなければならない。しかし、現実の地方自治の現状はその理想とは程遠いものとなっているのが現状である。なぜなら先にも述べたように、港湾管理権の地方への移行に併せて国から地方への税源の委譲がなされなかったために、地方公共団体(港湾管理者)は財政的に自立することができず、補助金や国の直轄工事等の配分を通じて、港湾運営に対する国の大幅な関与を許し、実質的には中央集権的な体制が温存されているからである。

このように、港湾法の本来の理念である「港湾における地方自治の実現」は十分に達成されているとは言えない。

5. 国直轄工事の必要性

港湾における地方自治の実現が望まれる一方で、港湾施設の整備において直轄工事などによる国の関与が求められていることも事実である。これは、地方の厳しい財政状況に伴って、施設の計画・建設に国のノウハウや人材を地方が期待せざるを得ない状況にあるからである。そのためにも、当面、国の直轄工事を否定するのではなく、港湾管理者の自立性・主体性を尊重し、国の持つノウハウを地方へ伝えることのできる直轄工事のあり方を検討しなければならないと考えられる。

したがって、現行の直轄工事にみられるような地方から国への「丸投げ方式」ではなく、建設工法の検討や現場管理の面などにおいて、積極的に地方が加わり、国の持つ技術を習得しなければ、いつまでも「国任せ」の体制は変えることができないと考えられる。

6. まとめ

今後、港湾の開発にあたっては、物流という港湾本来の機能を保ちながら、市民が憩い楽しめる身近な港として環境面にも配慮した開発を行うことが必要である。

今回のレポートでは、地方がこうした開発を行う上で、とりわけ財政面での国との関係について、現状と問題点を述べたが、本レポートで述べた具体の問題点はほんの一例にすぎない。ここでの最大の課題は、時代が地方分権型社会に変化しようとしている中で、その必要不可欠な条件とされる「地方への財源移譲」が足並みを揃えていないことにより、現実としては国依存型の社会が温存されていることである。

このような状況では、地方がどれだけ市民の声を取り入れ、地域密着型の政策を行おうとしても、それを実現することはできないだろう。

今後、地方分権型行政のあり方がどのようなものでなければならないのか、また、地方自治体として、どのような取り組みを行っていかなければいけないのかということを、本レポートを通じて再度問いたださなければならない。

地域に密着した大阪港の魅力ある港づくりをめざすためには、今日の地方分権の流れを活かしながら、地方に対する国の適切な関与と支援を求める取り組みを進めていくことはもとより、将来的には、国から地方への財源の移譲も視野に入れた政策提起が必要であると考えている。