【自主レポート】

|

府中市をめぐる合併問題に関する一考察 広島県本部/府中市職員労働組合 |

はじめに

「県による合併パターンが示されたにもかかわらず、労働組合としてなんのアクションも起こさないのはなぜか。市の将来、あるいは市民、市の職員にとって、合併問題は最優先課題であるはずで、特に私たち市の職員の将来や身分にまで関わる重大事ではないか。」ということで、当部会が2001年2月に、10人のメンバーをもって発足しました。

私たちの部会では、これまで各方面からの研究と、様々な取り組みを行ってきました。その結果、合併問題は『自治体と公務員に対するリストラである』と、私たちは捉えています。さきに発足した小泉内閣の『聖域なき構造改革』の一環として次々に出される諸施策を見ても、小泉首相の言う『痛み』は、真っ先に自治体と私たち公務員労働者に向かっているのは明らかです。

現在、『聖域なき構造改革』により、府中市のような小規模自治体の財政基盤を奪い、合併を余儀なくされる状況が徐々につくりあげられようとしています。その行き着く先は、合併により生じる行政職員の余剰に伴う私たち公務員労働者のリストラであることは間違いありません。現実に、昨年の合併により新設市となった兵庫県篠山市では、人口4万数千人に対し、市職員が600人以上となった結果、この膨張し過ぎた市職員を減らすことが課題であるとされていますし、過去においても、岩手県一関市が、周辺町村との合併により赤字債権団体となり、夫婦とも市職員であった場合、どちらかに退職してもらったというようなケースがあります。このような例を見ても、私たち職員が安穏として「合併問題は理事者や議会が決めること」で済ませて良い問題ではありません。

しかし、だからといって、市や、市民の将来のことを考えず、市の職員のことだけを理由として「合併には反対である」という無責任な発言はするべきではないと私たちは考えています。自治労中央本部も「国・県の押し付けによる合併には反対する」という方針を出していますが、国や県が押し付けないにせよ、地方交付税の削減などにより、合併せざるを得ない状況に地方自治体が追い込まれているのは確かです。であるならば、感情論や先行きへの不安を理由として、合併にただ闇雲に反対するのではなく、合併について学習をしながら組合員間で議論をし、合併が避けられない問題であるのならば、どのような合併を志向しなければならないのか、合併によって生じる問題にどう対処していかなければならないのかを、みんなで考えていく必要があるのではないかと考えています。

2005年3月の合併特例法の法期限切れまでに残された時間はわずかですが、今後、行政職員として府中市の将来のことを考え、また、自らの将来のこととして真剣にこの合併問題を考えていく。この合併問題に関する中間レポートが、その一助となることを願ってやみません。

1. 合併とは何か

(1) 合併の種類

市町村合併には、大きく分けて

① 「新設合併」(一般的に言うところの「対等合併」)

② 「編入合併」(一般的に言うところの「吸収合併」)

の2つの種類があります。

この2つの合併方式は、次のような異なる点がいくつかあります。

|

新 設 合 併

|

編 入 合 併

|

|

| 法 人 格 | 新たに法人格が発生する。 | 編入する市町村の法人格が継続する。 |

| 合併後の名称 | 新たに制定する。 | 編入する市町村の名称をそのまま使うことができる。 |

| 市町村長及び特別職の職員 | 消滅する市町村の長・特別職職員は失職する。 | 編入する市町村の長・特別職職員は変わらず、編入される市町村の長・特別職職員は失職する。 |

| 条 例・規 則 | 消滅する市町村の条例・規則は失効し、新たに制定する。 | 編入する市町村の条例・規則を運用し、必要に応じて改正を行う。 |

| 議会の議員 | 消滅する市町村の議会議員は失職し、合併後の法定数による選挙を行う。 | 編入する市町村の議会議員は在任し、編入される市町村の議会議員は失職する。しかし、合併により著しく人口が増えた場合は増員選挙を行う。 |

| ※「市町村合併の特例に関する法律」を利用した場合 | ①選挙において、新設合併の特例定数(法定数の2倍まで)とする。②現職の議会議員が最長2年間在任する。 | 増員選挙及び最初の一般選挙で編入合併の特例定数(増加分は編入された区域に配分)とする。編入される市町村の議会議員が、編入する市町村の議会議員の残任期間だけ在任する。 |

(2) 合併に至るまでの手続

市町村合併はどのような手続を経て行われるのでしょうか。人口構成、産業、行政方針など様々なことが異なる自治体が1つになるのですから、これら数多くの問題を検討する「場」として、「市町村合併の特例に関する法律(合併特例法)」に規定されている法定協議会(合併協議会…関係市町村議会の議決が必要)が多くの場合設置されます。勿論、法定協議会を設置しなくても市町村合併は可能ですが、その場合は様々な合併に関する国や県の支援が受けられなくなることもあります。また、法定協議会の体制・スケジュールの立案、合併に向けての事前協議のために、研究会(任意協議会)を法定協議会設置の前や法定協議会と同時進行で設置する自治体も多くあります。法定協議会は会長・委員で構成されており、それぞれ関係市町村の長、議員、その他の職員、学識経験者、住民代表者などから選ばれます。

それでは、法定協議会では具体的にどのようなことを話し合うのでしょうか。合併特例法では協議の内容を「合併市町村の建設に関する基本的な計画の策定」と「その他の市町村合併に関する協議」の2つに大別しています。このうち、前者は合併後のまちの具体的な将来構想としての様々な事業を、後者はその他の基本的協議事項(合併の方式、合併期日、新市町村の名称、庁舎の位置、議会議員の定数・任期、財産の取り扱い、手数料・税金など各種事務事業の取り扱いなど)を指しています。これらの協議事項を文書にしたものをそれぞれ「市町村建設計画」、「合併協定書」といいます。その作成された「市町村建設計画」、「合併協定書」は告示され、その後、関係市町村の長が「合併協定書」に調印します(合併調印)。そして、その内容について関係する市町村の議会で議決を行い、その後関係市町村から都道府県知事に対して合併申請を行うこととなります。申請を受けた知事は、都道府県議会の議決を経て市町村合併を正式に決定し、総務大臣に届出を行います。最後に総務大臣による告示が行われ、合併の施行=新市町村の発足となるのです。

2. なぜ合併が進められようとしているのか

バブル経済が崩壊した後、今日まで多くの銀行やゼネコンは膨大な不良債権を抱えてきました。これに対し、国は「景気浮揚策」、「不況脱出を図るため」という理由付けを行い、銀行へは多額の税金を投入し、ゼネコンには公共事業へのバラマキという形で援助を続けてきました。一方、地方自治体も、「景気浮揚のための公共事業に限って、地方自治体が負担する資金の全額を借金で賄ってもいい」という国の方針に踊らされ、公共事業への投資を続けてきました。このように国も地方も無秩序に財政を支出した結果、国・地方が抱える財政赤字は合わせて666兆円となり、国民1人当たりに換算すると実に600万円もの借金を抱えているという状況になってしまったのです。

このような深刻な財政状況を背景に、1999年に「市町村合併の特例に関する法律(合併特例法)」の改正を含む「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(分権推進法)」が公布されました。

これを受けて広島県が策定した市町村合併推進要綱によると、市町村合併は「市町村自身の行財政基盤の強化と効率化が図られ、より有効な手段である」とされています。この根拠となっているのが、合併特例法の改正によって設けられた「合併特例債」や「合併算定替」といった交付税に関する数々の財政優遇措置の存在です。

しかし、多くの自治体が合併に駆り立てられているのは、こういった「アメ」の優遇制度があるからだけではありません。今後予想される地方交付税の大幅な削減という「ムチ」によって、小規模な町村は地域住民サービスを維持していくことができなくなってくるからなのです。

県の要綱が「将来とも、現在の地方交付税の額を確保することは非常に厳しく、地方交付税への依存度が極めて高い小規模市町村は、こうした状況への対応策を考えておく必要がある」と指摘しているように、ほとんどの自治体は、国からの地方交付税に依存して財政運営を行っています。そして、小規模な自治体ほどその依存度が高いのですが、最近では東京都を中心とする首都圏の自治体から、このような制度に対して「税の無駄使い」、「小規模自治体を優遇し過ぎだ」という批判の声があがっています。こうした声を裏付けるように、前回の衆議院選挙では自民党が都市部で大敗しました。

そんな状況に危機感を抱いた自民党は、小泉内閣の下で地方交付税の見直しを進め、人口4,000人未満の小規模町村への優遇措置の解消を決定するなど、地方交付税交付金削減の様々な見直し案を打ち出しています。また、税制調査会の答申には「地方交付金を3割削減する」という数値目標まで盛り込まれました。

つまり、破綻寸前となった国・地方の財政のツケを、地方交付税の削減=地方を切り捨てることによって乗り切ろうというのが、合併の真の目的なのです。そして、自治体として「生き残る」ためには、もはや合併するしかない状況に追い詰められているのです。

3. 合併をめぐる情勢

(1) 合併特例法の改正

明治時代の初め、全国には江戸時代の集落がそのまま町村に集約された7万を超える町村が存在していました。しかし、様々な事務を円滑に進めるには規模が小さ過ぎたため、こういった問題を解消し、行財政機能を充実させることを目的として、以後、その時代時代に合わせた合併が全国一律に進められてきました。

その代表的な例は、1881年の「明治の大合併(戸籍管理、小学校設置などの事務に対応するため300から500戸を基準に合併を断行)」や1950年代の「昭和の大合併(新制中学校の設置、市町村消防の創設、社会福祉・保健衛生関係などの事務量増加に対応するため人口8,000人を基準に合併を促進)」がよく知られています。その結果、1960年代初め、全国の市町村の数は3,400余りとなり、当初の約20分の1に集約されました。

1965年には、市町村が自主的に合併する際の様々な問題を緩和することを目的として「市町村合併の特例に関する法律」が10年間の時限法として施行されました。その主な内容は

| ・合併後しばらくは、以前の市町村議会の議員がそのまま留任する。 (議会議員の定数・在任に関する特例)

・合併後5年間は、以前の市町村にそれぞれ交付していた地方交付税額の合計を下回らない額の交付税を交付する。 (地方交付税額の算定替の特例) |

などがあげられます。

その後も「市町村合併の特例に関する法律」の法期限は延長されてきましたが、全国において市町村合併の積極的な推進が行われなかったため、自主的な市町村合併をさらに促すことを目的として1999年に法律の内容が大幅に改正されました。その主な改正点としては、

| ・関係市町村住民の50分の1の署名があれば、合併協議会設置を議会に請求できる。 (住民発議制度の拡充) ・合併協議会で作った市町村建設計画がきちんと実行されているかチェックする機関を必要な地域に設置できる。 (地域審議会の設置) ・地方交付税額の算定替の特例を、それまでの5年間から10年間に延長し、その後5年かけて段階的に増加額を減らす。 ・市町村建設計画の実行のために必要な経費について、地方債(合併特例債)を発行して財源にして良い。 (地方債の特例) |

などがあります。

この法律の法期限は2005年3月とされ、その後法期限が延長される見通しはないため、合併特例法による優遇措置を活用することを目的として、現在、府中市は法期限内の上下町との合併を進めようとしてるのです。

(2) 府中市を取り巻く現状と課題

昨年の府中市議会において、市長は「府中市を核とし、近隣市町村との合併を進めるが、中長期的には、広島県が提示した合併パターンは避けて通れない。」と答弁し、府中市における合併論議が事実上スタートしました。その後、2001年4月に庁内組織として発足した合併問題検討委員会の資料においては、「当面は、府中市の独自性を確保し、地場産業の活性化、都市基盤整備等積み残された課題に対応していく。また、財政的には先細りが目に見えており、合併特例による財政措置を活用していきたい(中略)。現段階においては、近隣自治体の中で府中市と合併機運のある上下町との編入合併を念頭に気運の醸成を図る。」とあり、合併特例法上の特例措置(合併後10年+激減緩和措置5年)が失効するまでに県の合併パターンである福山市との合併を行うことを前提に、上下町との合併を積極的に検討しているのが現状です。

これは、さきに上下町からの合併に対するアプローチがあったことが前提で、将来府中市がどうあるべきかというビジョンに基づいた結果ではなく、まずは合併しやすいところからという安易なものとなっていることは否定できません。確かに、福山市との合併ということになれば、市長をはじめとする理事者、市議会議員がその職を失うことも否定できませんし、現時点においては職員の身分、労働条件などが不透明であることから、積極的に福山市との合併という機運が盛り上がらないのも事実です。とりあえずは上下町と合併をし、時間をかけてゆっくりと福山市との合併を展望するという理事者はじめ市議会の考えは理解できなくはないですが、本来合併の前提であるはずの広域圏という点において、本当に上下町と府中市が生活圏を一にしているのかどうかについては疑義を感じざるを得ません。ここに本来住民本位であるはずの合併が見えてこないという問題が存在しているのもまた事実です。

一方の上下町は、県の合併パターンである甲奴3町の合併ではなく、福山圏域への合併を模索し、神石3町1村との合併をもにらみながら府中市との合併推進を目指し、昨年から事務局サイド及び市議会などからもアプローチがあったのは事実ですが、つい先日町長からの意思表示がなされたばかりであるのが現状で、昨年後半に甲奴町から端を発した甲奴3町での合併協議会設置を求める署名問題が町議会で否決された直後でもあり、実質的な府中市との合併論議はこれからというのが現状です。

このような中で、合併問題検討委員会を中心として上下町との合併に向けての事務現況調査が行われ、今年2月の任意協議会設置に向け、合併の準備が進められていますが、政治家や行政主導の合併ではなく、いま一度市民のために一番よい合併とは何なのかを検討し、上下町とセットで福山市と合併することも含め、住民本位の合併とは何なのかをまず検討すべきであるといえます。住民は、この合併について、現在蚊帳の外に置かれています。

(3) 地方財政の今後

日本の財政は、公的支出の多くを地方自治体が行っているにもかかわらず、税収の過半は国が吸い上げる方式を採用しています。これは、自治体単独の税収では、自治体経営を行っていけない自治体が多数できてしまうため、一度国が税金を吸い上げ、地方交付税として小規模自治体に比較的厚い配分を行うことで、全国の自治体のバランスを保つという機能を持っていました。

ところが、2001年春に、「聖域なき構造改革」を掲げて誕生した小泉内閣のもとで、この地方交付税制度の見直しが進んでいます。11月1日、総務省は、小規模市町村への地方交付税の優遇措置(段階補正)を見直す方針を固めました。

この優遇措置とは、小規模な市町村ほど地方交付税を割り増すというものですが、これを見直し、合理化を進めている市町村の実態を基準として割増率を抑制するというものです。これは、職員の兼務や外部委託などによって人件費を減らし、財政運営を効率的に行っている市町村に優遇措置の基準を合わせるというもので、わかりやすく言えば、行革の進んでいる自治体並みにしか地方交付税を配分しないということです。

これに伴って、行革の遅れている市町村は、否応なしに人件費などの経費を節減せざるを得なくなります。このことは、地方の小規模な市町村から大都市へ地方交付税の配分を戻し、大都市への投資で効率的に景気浮揚につなげようとする小泉改革の都市政策重視、「痛み」を地方にという背景が見え隠れし、これにより小規模市町村の合併への誘導を強めようというものです。これを裏付けるかのように、先日の総務省の試算において、新年度から5万人以下の市町村の地方交付税の配分額が減少することが判明しています。

地方分権の側面から言えば、地方分権推進委員会最終報告において、

| 現行の国税と地方税の税源配分を改め、地方公共団体の自主財源である地方税収入を充実し、その反面で国からの財政移転に依存した依存財源の規模をできるだけ縮減していかなければならない。その際、依存財源のなかでも、使途の特定された財源であるところの国庫補助負担金の縮減を優先し、ついで使途の特定されていない一般財源であるところの地方交付税の縮減を図る方途を探っていく必要がある。 |

とされ、東京都が先年打ち出した外形標準課税や、最近のホテル税構想などに見られるように、地方で必要となるお金は、自主的に地方で課税できるようになると同時に、国庫補助・負担金及び地方交付税の縮減の方向性が打ち出されています。

また、政府税制調査会の答申には、地方交付税の3割削減という数値目標まで盛り込まれており、このような状況を見ても、現在の引き続く景気の低迷と、先述の補助金のカット、補助制度の見直しとあわせ、より急速な地方行革の推進、市町村合併が不可避となる状況が生み出されているのが現状です。

(4) 地方分権と市町村合併

戦後、長年にわたり地方分権の推進に関する数多くの提言等が行われてきました。その中には実施に移されたものもありますが、総じて戦後約50年間、地方分権に関して大きな進展はなかったといえます。その地方分権が近年、再び声高に叫ばれ始めています。その理由としては「変動する国際社会への対応」や「多様で個性豊かな社会の実現」などが挙げられていますが、果たしてそれだけなのでしょうか。

地方分権推進委員会の第2次勧告では、各方面からの「市町村合併は分権改革と同時併行して推進すべきである」との主張に呼応して、「市町村合併問題を地方行政体制の整備・確立方策の重要な一環として調査審議を行うこと」という勧告が行われました。さらに、最終勧告となる第5次勧告でも市町村合併の推進についての意見が出されました。この地方分権推進委員会の勧告に基づき、地方分権推進一括法により「合併特例法」の改正が行われ、自治省から各都道府県知事に対して「市町村合併の推進についての指針」が示されました。その後、地方分権推進委員会は内閣総理大臣に対し「合併特例法」の期限である2005年3月までに成果が挙がることを目指して、考え得る新たな市町村合併推進方策を示しました。

地方分権の方策としては、「国から地方への権限と財源の委譲方策」と現在すでに実行に移されている「地方公共団体が遂行している事務事業に対する国の関与の廃止・縮減」という2つの方策が考えられますが、まず一昨年に機関委任事務の廃止と法定受託事務の新設が実施されました。これは国の関与の廃止・縮小が行われるかわりに、従来よりも地方公共団体みずから責任を負うべき範囲も増加するというものです。つまり、分権改革の成果に対応できる地方公共団体の実現を求めるとともに、住民自治の実現のためにも地方分権を一層推進しようとしているのです。

このように、国の厳しい財政状況を打開するため、「地方自治体みずからの努力によって、簡素で効率的な地方行政体制を整備」し、「国・地方を通ずる現行の行政システムを改革」するために、今、地方分権が叫ばれていると言えます。そして、地方分権を実行するための前段階、条件整備の一部として、今日のような市町村合併が進められようとしているのです。

(5) 公務員制度改革と市町村合併

市町村合併を考える際、政府が取り組んでいる公務員制度改革との兼ね合いを考える必要があります。政府の行政改革推進本部は、12月を目途に具体的内容を盛り込んだ「公務員制度改革の大綱」をまとめ、これをもとに2005年までを集中改革期間とし、具体的にすすめるとしています。この大綱はあくまでも国家公務員を対象としたものですが、地方公務員制度改革についても大綱に準じて検討をするとしています。

この大綱を作成するにあたり、政府は2001年3月に「公務員制度の大枠」、2001年6月には「公務員制度の基本設計」を決定し、今回の公務員制度改革の骨格と具体化に向けた検討課題を政府全体の共通認識として示しています。

この「基本設計」の軸としては、新たな人事管理システムの導入が挙げられています。政府はこれまでの終身雇用制度や年功序列型賃金を見直し、組織としてのより円滑な業務推進を促そうとしているのです。また、我々公務員に対し労働三権を与え身分保障制度を廃止することも考えています。つまり、公務員も民間企業と同じ環境において、能力・実績主義の導入を図るということです。

能力・実績主義導入に伴い、まず確立すべきものは、業績評価の明確な判断基準ではないでしょうか。評価者の評価と被評価者の自己評価とのギャップによる労働意欲の低下、人間関係の悪化など、これまでとは全く異なる人事管理システムの導入が「混乱」を職場にもたらすことがあってはなりません。業績評価において職務遂行能力等を欠くと見なされた職員に対しては、納得のいく「評価」の説明、さらには研修・指導を実施し、能力向上を促す適切な処置が施されなくてはなりません。このことは非常に大切であると同時に、何らかの措置が行われなかった場合、現在民間で行われているリストラなどが一方的に行われる可能性を含んでいます。

これを市町村合併と絡めて考えた場合、ある共通点が見えてきます。市町村合併とは、大まかに表現すれば、ここ数年の国の財政ひっ迫に歯止めをかける手段として行われるもので、要は地方自治体及びそこで働く私たちのリストラです。

これは、この先行われる公務員制度改革が及ぼす懸念と通ずるものであり、公務員制度改革と市町村合併は並行して論じる必要性があります。合併特例法において私たち地方公務員の身分保障は約されていますが、合併特例法期限後の私たちの身分保障についてはどこにも規定されていません(改悪されていない現状の地方公務員法にのみ根拠を得ることができます。)。10年、15年後に合併すると言われている福山市との合併の頃には、全国に合併による多数の地方公務員の余剰が生じていると予想されます。大福山市とはいえ、新市町、内海町、神辺町、沼隈町との合併により多数の余剰を抱えている福山市へ私たち府中市職員がそのまま移行できる保障はどこにもないのです。

4. 合併によるメリット・デメリットの検証

ここまで合併をめぐる情勢について検証を行ってきましたが、現実的に考え、合併によりどのような問題が生じるのかを見てみましょう。

現在、国・県のみならず、学者、各種団体などによる合併のメリット、デメリット論が展開されていますが、ここでは一般的に国・県が示している合併によるメリット論に対する検証を行ってみたいと思います。

国・県が主張しているメリット論には次のようなものがあります。

| (1) 地域づくり・まちづくり ・広域的な視点に立ち、まちづくりをより効果的に実施することができます。(道路、公共施設の整備、土地利用など) ・広域的な調整や取り組みが必要とされる課題について、より有効な施策が展開できます。(環境問題、観光振興など) ・規模が大きくなることでイメージアップし、地域が活性化します。(企業の進出、若者の定着、プロジェクトの誘致など) |

このメリット論だけを見ると、行政区域により分けられていたサービスが、その垣根がなくなることにより、よりよい街づくりに活かされると考えられています。福山市との合併では、大都市で蓄積されたノウハウを活用し、よりすばらしいまちづくりができると同時に、中核都市における行政サービスが府中市において実施できる可能性もあります。近隣の町を加えた福山市と一つの市となることにより、福山市とのアクセスの改善、都市計画の見直しによる道路整備が進んでいくのではないかと考えられます。大福山市によるピンポイントの財政投下によって、今までの府中市では難しかった大きな事業ができやすくなるとも考えられます。

上下町との合併では、府中・上下のアクセス道路を整備しても、生活圏が福山に向いている現状では、現在の府中市から見れば交通量の面から言ってもこのメリット論はあまり当てはまならいと考えられます。これは人口5万人以下(府中市+上下町=新府中市)の都市は地方交付税が削減されるという国の見通しからも裏打ちされます。しかし、上下町には、国民保養温泉地に指定されている矢野温泉など観光地も多数あり、観光の面でイメージアップが図られることと、府中市にはない病院を有していることで、現状の府中市にはないサービスが実施できる可能性も否定できません。

| (2) 住民サービスの維持・向上 ・住民ニーズの多様化、高度化に対応した、専門的で高度なサービスが可能になります。(福祉、保健、土木などの専門職員が配置できる。) ・行政組織の拡大により、より多様な行政施策の展開ができるようになります。(都市計画、国際化や情報化などの専任組織が設置できる。) ・公共施設の利用範囲が拡がります。 ・行政サービスの提供区域が広域化します。(窓口サービスが、勤務地、買い物先などで利用でき利便性が向上する。) |

現在上下町において論議されている内容、また、全国各地で行われている合併論議を見ても、合併による人員削減は、避けられない問題であるといえます。上下町との合併では、もともと専門職員の配置も少ない中で、これ以上専門職員の職種や数が増えることは考えにくいと思われます。出口川カドミニウム汚染問題、井戸水トリハロメタン問題、ダイオキシン問題など、昔から府中市にも環境問題がありました。しかし、今までも環境問題に関する専門職員を配置していないといった現状を見ても、これ以上の専門的なサービスの提供は期待できないのではないでしょうか。

しかし、その一方で上下町には現在町立病院があり、上下町と合併したのちには公立病院が府中市にも誕生するといったメリットが期待できます。現在の府中市になかったノウハウをより良い方向で活かしていくことができれば、この面のメリットは大きなものとなると言えるのではないでしょうか。

また、電子自治体が具体化に向け動き始めています。今後は市役所という箱物がなくても行政サービスを受けることが可能となる時代がすぐそこまできているといえます。とするならば、片方で電子自治体を推し進めながら、また片方で「合併後同一市町村になれば住民票などの交付サービスがより受けやすくなる。」という国の主張はナンセンスであると言えるのではないでしょうか。むしろ災害や日常の苦情処理問題など、電子自治体では解決できない分野での行政サービスを住民は望んでいるのではないでしょうか。このことを合併論議の際に最重点課題として慎重に考えてみる必要があるといえます。

| (3) 行財政運営の効率化と基盤の強化 ・管理部門の効率化が図られ、事業部門に多くの職員を配置でき、サービスレベルの向上を図りながら職員を全体的に少なくすることができるため、人件費を減らすことができる。 ・財政規模の拡大により、大規模事業の実施、高い機能の施設整備ができる。 公共施設を効率的に配置でき、隣接地域の中で類似施設の重複を避けることができる。 ・住民1人当たりの職員数や管理経費が節減され、より少ない経費で、より高い水準の行政サービスが提供できる。 |

ここでは、はっきりと国、県は人員削減の方向性を示しているといえます。と言うよりも、むしろこの部分が住民にとっての本音部分ではないかと考えられます。合併によって行政職員が削減され、現状の行政サービスが維持できるのであれば、地方自治体の名称等へのこだわりがない限り、住民が積極的に合併に反対するということはないように思われます。

また、合併が絶対に避けて通れないのであれば、逆にスケールメリットが発揮できる合併を住民は望むのではないかと推測します。例を挙げれば、中須町東部の中学生は第一中学校よりも新市中央中学校へ通学できれば通学距離をかなり短縮できますし、新市町とセットで考えた場合、今は別々に存在している様々な施設の一本化が可能になると考えます。本当に「住民本位の合併を」という論調を振りかざすのであれば、よりスケールメリットの大きな合併を行政は目指すべきなのではないでしょうか。

それでは、逆に国・県が示している合併についてのデメリット論とその対策について検証してみたいと思います。

| Q1 中心部だけが良くなり、周辺部はとりのこされるのでは? A1 合併前に周辺地域にも行き届いたサービスが行われるように関係市町村で話し合い、それを活かしたまちづくりが進められます。また「地域審議会」の設置により、地域の意見を反映させるシステムづくりもできます。 |

上下町との合併では、上下町の行政のレベルアップを図るため、合併特例法によるメリット部分の多くが上下町にいってしまうと考えられています。また、地域審議会は必置ではなく、市長の諮問機関としての色合いが濃いため、市長は地域審議会での意見を必ず行政に反映させなければならない義務を負いません。福山市との合併を考える際、この地域審議会の存在、意義が特に重要となってくるのではないでしょうか。

| Q2 行政が大きくなることで住民との結びつきが薄れ、住民の意見が反映されにくくなるのでは? A2 地域ごとの公聴会やアンケート、インターネットによる意見応募の活用で住民参加型の行政を目指すことができます。 |

国・県の示している解決策は合併の有無以前の問題であって、住民との結び付き云々については、規模が大きくなるに連れて希薄になっていくことは政令指定都市等の例を見ても否定できません。物理的な距離とともに行政と住民との距離は乖離していくことが避けられないと考えられます。

| Q3 市役所や役場が遠くなり、不便になるのでは? A3 現在の市役所や役場を新しく支所として活用し、オンライン化すれば、今までどおりの窓口業務を行うことができます。 |

この問題については前述のとおりですが、住民の求める行政サービスは窓口業務に限定されません。むしろ災害等の有事の際に行政の迅速な対応が現在求められているのではないでしょうか。この面で言えば役所の移転によるその地域におけるデメリットは大きいと考えられます。また、支所設置に際しては有事の際の対応を明確にし、住民の不利益とならないような措置を講じる必要があると考えます。

| Q4 税金や公共料金がアップするのでは? A4 事務の効率化により、住民の負担を増やさず行政サービスの維持・向上を図ることができます。質の高いサービスを提供するなど、全体としてのサービス水準向上を目指すことができます。 |

よく、「合併による行政サービスは、高い方に合わせる」と言われていますが、それを実現するためには、人件費の削減、公共施設の統廃合などが前提条件となります。これらにより、いわゆる行政水準の向上、低料金・高サービスが実現するのです。「合併すれば税金を安い方に合わせるから」というのはあまりにも楽観的過ぎる論調で、福祉や教育の面といった本当の意味での行政サービスの低下は避けられないものと考えます。実際に合併時の低料金化が図られたとしても、地方交付税の削減など、地方財政を取り巻く情勢は決して甘いものではなく、日を経るごとにこうしたメリット論は雲散霧消するものと思われます。

| Q5 文化や伝統といった地域の個性が失われるのでは? A5 旧名を町・字名や公共施設の名称として残すなど、地域ごとの特性を活かしたまちづくりを進めていきます。 |

地域の名称だけで文化や伝統は残るのでしょうか。文化の伝承はどのようにされているのでしょうか。合併後の地域の個性はコミュニティに託されると言っても過言ではありません。が、行政が地域ごとの特性を活かしたまちづくりの推進というものを意識した施策を展開する必要があることもまた事実です。地域建設計画や地域審議会において慎重に審議し、新市(しんし)においてその実現を図る努力を行政は怠ってはならないものと考えます。

ここまで国・県が示しているメリット・デメリット論を検証した結果、机上の空論である部分が数多く見受けられました。このことからも、今回日本全国で論議されている合併は住民本位という立場に立ったものではなく、あくまでも国の主導によるものという色彩が濃いものと言わざるを得ません。しかし、だからと言って合併が避けて通れるという情勢には決してなく、地方分権、生活圏の拡大といった観点からも合併が必要となってきている感は否めず、時代の要請であるという感もぬぐえません。

国・県のメリット・デメリット論を府中市に置き換えてみた場合、府中市が上下町と合併した際の住民から見たメリット・デメリットははっきりとした形で表れないかもしれません。また、逆に福山市との合併があるとすれば、国・県が示すメリット・デメリット論をスケールメリットの観点から再度考えてみる必要があると思われます。

また、合併によるメリットの別の観点として、合併特例法の法期限までに合併することにより、次のような財政的な措置が受けられることが決まっています。

(1) 新たな特別交付税措置

2005年3月までに市町村合併を行った自治体に対して、合併にともなう新たなまちづくり、公共料金格差是正などに3ヵ年にわたり特別交付税措置。

<支援内容>

○新しいまちづくり・・新たなまちづくりの財政需要を措置

○公共料金格差是正・・公共料金の統一に要する一般会計負担を措置

○公債費負担格差是正・・公債費負担格差について、利子相当額を措置

○土地開発公社の経営健全化・・土地開発公社について、合併を機に経営健全化を図ろうとする設立・出資市町村の取り組みを支援

(2) 合併移行費に対する財政措置

合併の前段階で必要とされる電算機システム統一等の経費について特別交付税措置。

(3) まちづくりのための建設事業に対する財政措置

合併後10ヵ年は市町村計画に基づく特に必要な事業の経費に特例地方債(合併特例債=借金)を充当し(95%)、その元利償還金の70%を普通交付税措置。

| (例) |

|

1

|

標準全体事業費 |

約103.3億円

|

(合併から10ヵ年度間の事業の合算額) |

|

2

|

借入限度額 |

約98.1億円

|

(標準全体事業費の95%) |

|

3

|

普通交付税算入率 |

約68.7億円

|

(借入限度額の70%) |

(4) 普通交付税額の算定の特例(合併算定替)

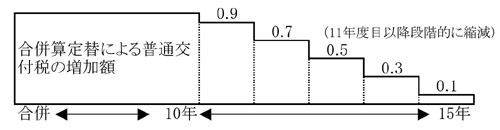

合併後10ヵ年度は合併しなかった場合の普通交付税を全額保障。さらにその後5ヵ年は激変緩和措置(段階的な縮減措置)。

以上の財政優遇措置があるため、多くの市町村が現在合併を推進しています。

(1)の公共料金格差是正は「合併メリット」として広く地域住民に宣伝されています。水道料金や公共施設使用料金などを、合併した自治体の中で最も低料金だったところに合わせるというのですが、その特別交付税も合併後4年目からは打ち切られます。この部分について、その後の財政赤字を増やしたくないのであれば、公共料金を値上げするか、それとも人員削減などで低料金を維持するのかの選択が迫られることになります。

(2)の電算システム統一は、同一市町村となるための基盤整備として必要不可欠なものと考えられますが、執行すれば10年後、20年後に間違いなく大きな問題となるのは、(3)のいわゆる合併特例債であると考えられます。すでに多くの自治体は巨額の財政赤字を抱え、公共事業に対する支出を削減し、財政再建を図っているにもかかわらず、合併して財政規模を大きくすれば、それに見合った大規模公共工事が再び行えるようになるのです。費用の95%まで借金で賄え、借金返済の70%までは国が地方交付税交付金で見てくれる。しかし結果的には、自治体にまたしても巨額の負債が残されることになります。

こうした状況の中、(4)の合併後10年間は交付税を削減されない(あくまで合併しなかった場合と比して)のは、自治体として大きな魅力となります。逆に言えば、合併しないと交付税が削減していくため、小規模市町村は、自治体として「生き残る」ために合併するしかなくなってしまいます。

今年6月に閣議決定された「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」(いわゆる『骨太の経済方針』)には、市町村合併が基本方針の1つとして明記されました。その目的は「国に依存しなくても『自立し得る自治体』を確立」することです。そこでは、「人口数千と人口数十万人の団体が同じように行政サービスを担うという仕組みを見直し、団体規模等に応じて仕事の責任を変える仕組みをさらに検討する(例えば、人口30万人以上の自治体には一層の仕事と責任を付与。小規模の町村には仕事と責任を小さくし、都道府県などが肩代わり等(半自治体))」という小規模町村切り捨て策がうたわれています。

以上のことから見ても、今後、地方交付税に頼らず、単独の地方税で地域住民サービスが行えるのは、人口と大企業が集積している都市部のみであると考えられます。『骨太の経済方針』も、地方自治体の自立には人口30万人以上の規模が必要だとしています。合併で中核市並みに大規模化し、地方交付税削減の「痛み」に耐えろ、というのが政府の方針なのです。現在市が推し進めている上下町との合併だけでは、とうてい府中市は核となり得ません。

現在の国の方針、財政措置などを具体的に研究すれば、将来的には大幅な地方交付税の削減が行われ、それによる地域住民への行政サービスの低下は避け難いことがはっきりしています。上下町と合併するとしても、合併にともなう特例措置で、合併後10年間は市民からみれば、変化が感じられないかもしれません。しかし、5年間の激変緩和措置を経て、新たな市の規模に合わせた地方交付税額へと切り替わります。その時の住民サービス、住民への負担を考えた議論が必要であると考えます。

このように、上下町との合併は、合併しなかった場合の行政レベルの低下を防ぐ意味での合併というものになります。今後、福山との合併に関して、いかにして行政水準を落とさず合併できるかが問題となるのではないでしょうか。

≪参考≫

|

|

|

区 分

|

歳入総額

|

うち地方税

|

うち交付税

|

うち地方債

|

うち国・県

支出金 |

自主財源比率(%)

|

|

府中市

|

165.9

|

53.8

(32.4)

|

40.7

(24.5)

|

11.1

(6.7)

|

25.8

(15.6)

|

47.6

|

|

上下町

|

51.6

|

5.5

(10.6)

|

21.6

(41.9)

|

5.7

(11.1)

|

10.1

(19.6)

|

24.2

|

|

福山市

|

1398.5

|

674.2

(48.2)

|

118.3

(8.5)

|

140.7

(10.1)

|

237.1

(17.0)

|

58.7

|

|

新市町

|

73.3

|

22.7

(31.0)

|

19.8

(27.0)

|

7.0

(9.5)

|

9.0

(12.3)

|

45.0

|

歳 出

|

区 分

|

歳出総額

|

うち人件費

|

うち公債費

|

うち建設費

|

|

府中市

|

161.7

|

38.1

(23.6)

|

18.2

(11.3)

|

29.5

(18.2)

|

|

上下町

|

49.0

|

8.2

(16.8)

|

5.0

(10.3)

|

15.0

(29.0)

|

|

福山市

|

1381.0

|

315.8

(22.9)

|

190.5

(13.8)

|

291.4

(21.1)

|

|

新市町

|

72.5

|

21.3

(29.4)

|

15.8

(21.8)

|

5.7

(7.9)

|

財政指標

|

区分

|

財政力指数

(12年度) |

経常収支

比率 |

公債費

比率 |

起債制限

比率 |

地方債残高

比率 |

地方債残高総額(百万円)

|

|

府中市

|

0.585

|

86.8

|

13.9

|

10.0

|

134.2

|

12,383

|

|

上下町

|

0.225

|

86.2

|

11.2

|

8.4

|

157.6

|

4,320

|

|

福山市

|

0.838

|

81.8

|

16.5

|

13.4

|

187.5

|

150,064

|

|

新市町

|

0.536

|

90.9

|

18.3

|

15.6

|

162.5

|

7,396

|

5. どのような合併であるべきか

従来の地方自治制度は、交付税の段階補正などによって「結果平等」が制度的に保証されていました。しかし、これからは地方分権の進展により、個々の自治体の「主体性、独自性」がより一層問われることになります。限られた財源の中で厳密に施策を選択し、より魅力ある自治体を目指して自治体間で競争するという状況は、避けて通れなくなると思われます。と同時に、これからの地方自治体は施策決定の妥当性や住民に対する説明責任といった「自己決定・自己責任」を負わなくてはならなくなります。これからの時期ほど、市町村のあり方が問われてくる時代はないと言っても過言ではありません。

合併のあり方を考えるとき、このような状況であるということを十分に理解したうえで、大きく四つの視点から考えてみる必要があります。

(1) 行財政基盤の強化

1つは、「財政をどう立て直していくのか」についてです。

「厳冬の時代」を迎えた現在、かつて府中市が誇った高い財政力指数は低下の一途をたどり、再び税収の大幅な確保ができるかどうかの保障は全くありません。かといって、東京都が提唱しているような外形標準課税制度やホテル税の導入のように、自治体の努力によって独自の税財源を確保することも、府中市程度の規模の自治体では、ほとんど不可能であると思われます。

そのため、合併特例法の活用に活路を見出すことは想像に難くありませんが、合併特例債や合併算定替といった制度は時限的なものであるため、それだけを頼りに合併したのでは、10年後、15年後には再び生き残れないという状況に陥ってしまいます。また、合併特例債は優遇措置には違いありませんが、金の卵ではありません。「合併すれば国のカネで公共事業が継続できる」などと考えて、大型プロジェクトを始動させているようでは、再び巨額の負債を残すことにしかなりません。

財政の立て直しについては、施策の厳密な重点化、取捨選択や計画性のある事業遂行など、計画から実施に至るまで明確なビジョンに基づいた施策のルールづくりを確立することが必要です。

(2) 府中市の将来展望

合併の論議がされる際、多くの場合は①のように行財政基盤の強化が中心になってしまいがちです。もちろん、財政再建は大きな課題ですが、それだけで合併を論じることは、国・県が進めようとしている一方的で強制的な合併と何ら変わらず、大変危険なことと言わざるを得ません。

そこに欠けているのは、自分たちのまちの将来に「どんなビジョンを持つのか」「どんなまちづくりをするのか」ということです。

これまでの府中市は、第2次産業を中心とする内陸工業都市としてまちの振興が図られてきました。しかし、深刻な不況という時代背景と、都市の空洞化という独自の課題を抱え、地場産業の再生はおろか産業構造の転換、新規企業の誘致といった新たな展開に結びついていません。それは、府中市を活性化させる明確なビジョンがないからにほかなりません。

さらに、今後合併論議が進められるうえで「地域の振興策」が最大の課題となると思われます。このことについて、しっかりとした議論を行い、早急に方向性を出すことが必要ですが、利権争い、地域エゴ中心の議論は絶対に避けなければなりません。どの自治体と、どういう目的で、どんなビジョンを描いて合併しようとしているのか、再度検証してみる必要があります。

(3) 住民への情報提供と合意

現在、進められている自治体の合併議論の中で、一番欠けているのが市民への情報提供です。国・県や合併推進派の自治体からは、合併した場合・しなかった場合のメリット・デメリットとして、一定程度の情報が提供されています。しかし、合併によって福祉・保健といった市民に直結したサービスは確保できるのか、旧自治体のアイデンティティは維持できるのか、地域の文化・慣習は伝承できるのかといった多くの不安や疑問には、明確で十分な情報が出されていません。

府中市でも、合併議論が進み始めた頃、住民アンケート等の意向調査を行うということが公言されていました。しかし、それは未だに実施されないまま、上下町との合併推進が一部の判断によって決められてしまいました。

果たして本当にスケールメリットを生かしたまちづくりができるのか、逆に市民の声が反映されにくくなりサービス低下につながるのか、さらに災害等の緊急時の対応といった必要最小限の対応が可能なのかなど、今からでも合併論議に必要な情報、市民がまちづくりに関心を持てるような情報を市民に提供すべきです。

(4) 自治体労働者の雇用と労働条件

これまで見てきたように、今回国・県が中心となって推し進めている広域合併の目的は、本来的な意味での地方分権の視点からではなく、財政の効率化の視点が強調され過ぎてきましたし、その目的の1つが公務員のリストラであることは間違いありません。

しかし、この合併によって私たち地方公務員に押し寄せてくる波に対して、職場・賃金・労働条件は守れるのか、真っ先に攻撃先に挙げられるのはどの職場かといった短絡的な議論を繰り返していたのでは、大きな時代のうねりに飲み込まれてしまうだけです。

今、私たち地方公務員に求められているのは、市民に何を訴えるのかであり、どのように市民の理解を得ることができるのかということです。でなければ、合併によって職員数が減るのであれば合併は好ましいのではないかといった短絡的な合併論議に終始し、このことについて市民の理解が得られるわけではありません。

合併後における私たち地方公務員の雇用と労働条件、及び市民の生活や福祉を守るために、私たちは何をしなければならないのか。どのような政策や施策を打ち出せるのかどうかが、今後の大きな分かれ道になります。そのための真摯な議論を、早急に始めなければなりません。

6. 合併部会からの提言

昨年後半以降、急速に論議が進み始めた上下町との合併に当たって、まず私たち行政職員が留意しなければならないことは、現在私たちに知らされている合併に関する情報というものが、合併問題検討委員会における管理職からの報告という情報提供のみであること、職員による合併論議がまったく行われていないということだと思います。これは上下町においても同様かと思われます。上下町との合併特例法の法期限内での合併、その後の福山市との合併というシナリオが、政治家主導でここまで勝手に決められてきており、それを是としないまでも、このことについて有無を言わせない状態に職員が置かれてしまっているのではないでしょうか。合併という問題は、地方自治体にとって何にも勝る最大の行政課題であるとともに、私たち職員にとって一生を左右する最大の関心事であり、その最重要課題に対する議論に私たち職員が参画できず、合併を余儀なくされてしまっている今日のような事態は絶対に避けなければなりませんし、避けて通れない合併であればこそ、一生を左右される私たち職員が上下町で本当に良いのか、早期の福山市との合併を志向すべきなのかを論議できる場が確保されていなければなりません。

そのような意味における合併を検討する場は、上下町との合併によりその身分が保障される現在の管理職中心の合併問題検討委員会ではなく、将来視野に入れるという福山市との合併によって影響を受ける世代を中心とした検討委員会でなければならないと私たちは考えます。現在の市職員の平均年齢以下の世代は、合併特例法失効後の合併を余儀なくされるであろう世代であり、より長期的なビジョンに立った合併を志向しなければならない世代であろうと考えます。

現在の上下町における合併の論議を注意深く見てみると、学校(小学校を5校から2校に)・保育所の統廃合(保育所を1ヵ所に)、行政職員の削減など、合併前の自治体の軽量化が最優先で論議されており、これは将来の府中市がいつか通る道であることは間違いありません。また、現在言われている「体力をつけて福山市へ」というのは、大規模な行政改革であるとともに、今後より一層進められるであろう行政部門の民営化による「体力」と予想されます。これに現在危惧されている地方公務員法の改悪が行われれば、いつか来た道、かつての国鉄や日本電信電話公社が現在までにたどった道を私たち行政職員がたどって行くことは想像に難くありません。そのために私たち職員が合併問題に真摯に取り組み、自分たちはどう考えているということを主張していくことがなされなければならないと考えます。

また、私たちは行政シンクタンク(行政研究機関)の設立を提言したいと思います。府中市は将来ビジョン、政策立案能力が脆弱とかねてから言われており、福山市との合併が行われるかどうかに関わらず、今後の地方行政、地方分権に対応していくためにも、府中市がどのようにあるべきなのかを示す海図を作る組織の重要性を痛感しています。もちろん福山市と合併するのであればなおのことで、福山市における府中という地域のあり方を今から研究、リサーチする必要性に迫られていると言えます。全国的にも例の少ない機関ではありますが、府中市行政を客観的に見ることができ、政策立案を行えることのできる行政シンクタンクの必要性を痛感しており、これが具現化されることを私たちは望みます。

最後になりましたが、ここまで多数の枚数を割いて合併についての検証を行ってきた事項について、必ずしも正しいことばかりであるとは言い切れないと思っています。しかし、まったく可能性のないことばかりを論述してきたつもりもありません。合併は私たち職員の一生を左右することだけは間違いないのです。同時に市民の将来を大きく左右する行政課題でもあります。合併について、今私たちが真剣に論議しなければ2、3年後の上下町との合併、それから10~15年後の福山市のとの合併が一人歩きを始めてしまうのです。

おわりに

合併問題研究部会を立ち上げる際、委員の選考に1つの基準を設けました。それは、職場や部評のバランスに配慮しながらも、極力若い世代からの選考をしようというものでした。多くの先輩の皆さんには失礼な話かもしれませんが、これは、理事者がしばしば口にする「中長期的には福山市」という合併を想定したとき、それぞれの職場で主要な役割を担っているであろう組合員に、今から危機感をもって参加して欲しいという気持ちがあったからです。

あれから約1年。議論を重ねて何とか第1次レポートを作成することができましたが、最初から順調に進んだわけではありません。合併に対する知識はほとんどなく、危機感に至っては皆無という状況からのスタートでした。しかし、定例的な学習会での議論を重ね、各種資料の比較検討、合併に関する講演会への参加、上下町職労との意見交換、先進地視察などを行ってきた結果、合併に対する認識が徐々に深まると同時に、危機感を共有することができました。最後の2ヵ月間に至っては、全員が各セクションを分担しながら集中的にレポート作成に取り組み、今日このレポートを提出するに至りました。

まだまだ未熟な内容かも知れませんが、皆さんがこのレポートを使って合併論議をする際、私たちの感じた危機感を共有していただくことを願っています。

私たち合併問題研究部会の挑戦は、まだまだ続きます。