【自主レポート】

|

公共事業のありかた 広島県本部/呉市職員労働組合 三戸 秀之 |

1. はじめに

本来、公共事業とは、住民生活レベルの向上のための都市基盤整備のためにあるべきものですが、1990年代のバブル景気崩壊以降、日本経済の回復をはかるため、財源確保の目処が立たないまま、国主導で公共事業が過分に発注されてきました。

しかし、この施策も景気回復の引き金にならず、依然景気は低迷したままで、各自治体においては、税収の落ち込む中、地方の財政状況はかなり逼迫したものと、なってきています。

2. 呉市の一般会計における公共事業費の推移

呉市においても例外ではなく、地方交付税を確保しつつも、市債の発行、財政調整基金の取り崩し等を行うことにより、何とか財源を確保し、各種公共事業の発注を行ってきました。

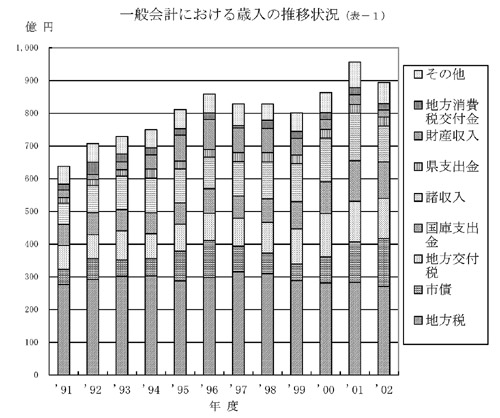

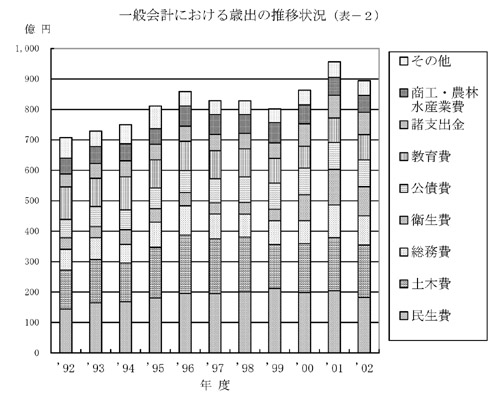

ここで、過去10年間の呉市における一般会計の歳入、歳出の推移を調べてみました。(表-1、表-2)

3. 将来的な財政見通しと課題

税収の伸び悩む中、公共事業費率及び公債費率は増加を続け、このまま行くと数年後には、財政再建団体へ転落という可能性も見えてきます。また、ここでは明記してはいないですが、特別会計に港湾整備事業、臨海土地造成事業の大型公共事業費も存在しています。

再建団体になるということは、我々の賃金労働条件というよりも、住民サービスの低下になると考え、これらを打開していくためにも、歳出の中でも、ウエイトを占めている、公共事業費の抑制、またそのありかたを、検証していくことが必要と考えます。

4. 公共事業費の削減に向けた具体的な取り組み

これらを踏まえ、取り敢えず呉市では、2002年度より

① 新規事業の抑制、継続事業の見直し。

② 入札制度の改善。指名型から公募型へ、随契の基本的廃止

③ 行政評価システムの試験的導入。

を行います。

特に入札制度の改善については、従来の指名競争入札型から、公募入札型への改善を図り、談合問題にも対応し、落札金額の低減化を図れるなどのメリットがあるため、本年4月より、工事費3千万円の事業について試験的に行い、秋頃より全入札に適用する予定となっています。また基本的に随意契約を廃止し、競争入札の原理を導入することで、落札金額の低減化も狙っています。

5. 呉市職労としての取り組み

しかし、今後これらをより良い制度に構築していくためには、一部の担当職員だけが取り組んでいくのではなく、市職員、また住民全体で取り組んで行く必要があります。

そのため、呉市職労としては、まず職場委員を中心とした学習会を行い組合員レベルで、呉市のおかれている財政状況の情報の共有化を図りました。それは、単に組合員に危機感をつのらせるのではなく、一人ひとりの意識改革を図るために行いました。やはり、公共事業のそれぞれの是非を問う場面で、最前線で働く組合員から、この取り組みを行っていかなければ全体の見直しは行えませんし、効果の高い事業は行えません。

また、縦割り行政の中で、自由な意見を言える立場の労働組合という特性を生かして、呉市職労だけでなく、連合呉地協とともに、政策等に関する要求を行い、(特に大型公共事業など、市の施策として動いている部分について)見直しを提言してきました。

そして、ごく一部住民の利益のための公共事業とならないよう、また公共事業の見直しの際、政治の不当介入が起こらないよう、組織内議員を通じ、議会の調整も行ってきています。

ただ、正式な事業の見直しは今年度から行われるので、単に歳出を押さえるため(公共としての責任を含めて)の制度改革とならないよう、また見直しを図った結果中止となった場合の事業の財産整理をどうするかなどのいろいろな問題点等を含め、行政評価の内容にも十分注意を傾けながら、前期に述べたように、本当の意味での住民生活レベルの向上につながるよう、今後の公共事業のありかたを、組合側から提言を図っていきます。