|

1. 「今まで」のごみ減量大作戦

(1) 別海町総合計画の目標

大量のモノが生産され、消費されている現代社会において、廃棄物に係る問題は、すべての自治体において共通の課題となっています。

本町の廃棄物行政においては、第6次別海町総合計画で、ごみの総量を5,000トン以内にするなど目標を設定し、さまざまな「作戦」のもと、ごみの減量とリサイクルに取り組んできました。

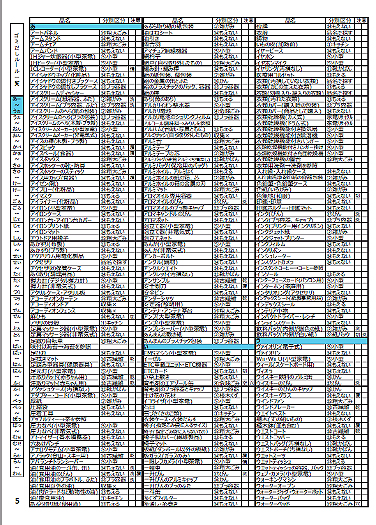

| ① 別海町第6次総合計画の主な成果指標(一部抜粋) |

| 主な成果指標 |

単位 |

2007年度

実績 |

2013年度

中間実績 |

2018年度

目標 |

| ごみの総量(年間) |

t |

5,087 |

5,258 |

5,000 |

| もえるごみの量(年間) |

t |

3,407 |

3,521 |

3,348 |

| リサイクル率 |

% |

26 |

23 |

30 |

|

| ※補足:リサイクル率30%は、北海道の目標と同率となっている。 |

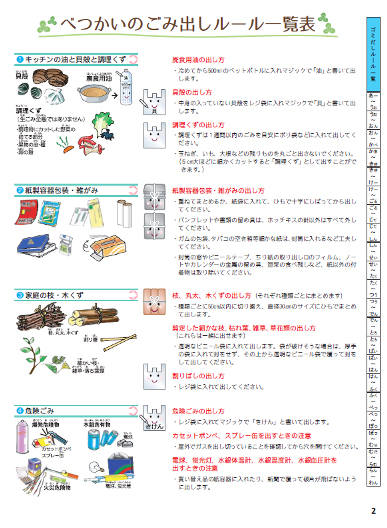

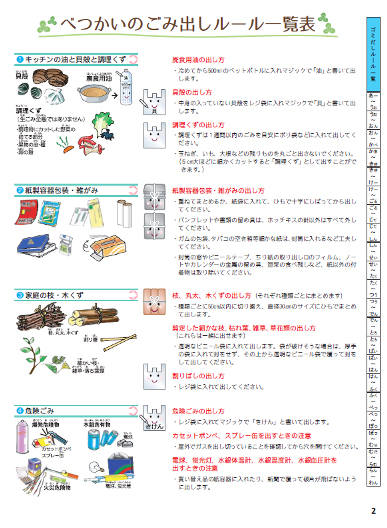

② これまでの「作戦」の主な経過

2001年度:分別収集のスタート

2002年度:「プラスチック製の容器包装」の分別収集のスタート

-その後、古繊維や小型家電の拠点回収を経て-

2016年度:12分別から17分別へ拡大

・「家庭の枝・木くず」の分別収集をスタート

・「使えるくつ・かばん」の分別収集をスタート

2017年度:17分別から18分別へ拡大し、「もえないごみ」のリサイクルルートを拡大

・「キッチンの油と貝殻と調理くず」の分別収集をスタート

・「もえないごみ」として「ゴム類」「木製の製品」「プラスチック製の容器包装以外のプラスチック製品」を追加。

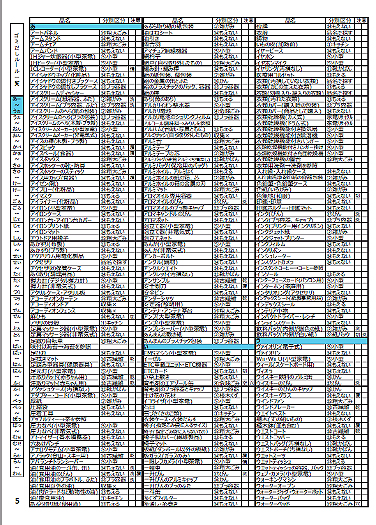

| ③ 現在の家庭系ごみの分別区分 ※すべて、ごみステーションで回収(一時大量排出ごみ等を除く) |

| 1 |

キッチンの油と貝殻と調理くず |

2 |

紙製の容器包装・雑がみ |

3 |

家庭の枝・木くず |

| 4 |

危険ごみ |

5 |

テレビ以外の小型家電 |

6 |

新聞 |

| 7 |

雑誌 |

8 |

ダンボール |

9 |

紙パック |

| 10 |

きれいな古繊維 |

11 |

使えるくつ・かばん |

12 |

プラスチック製の容器包装 |

| 13 |

もえるごみ |

14 |

もえないごみ |

15 |

粗大ごみ |

| 16 |

かん |

17 |

びん |

18 |

ペットボトル |

|

| 刷新した「ごみ分別事典」(2018年5月に配布) |

|

|

(2) 作戦の結果と課題

上述した作戦の結果、2017年度の実績において数値指標の目標を達成できました。しかし、本町にはまだ抱えている課題が多くあります。これらの課題については、広報等で周知するほか、出前講座で啓発に取り組み、町民からの理解と協力を得られるように努めています。

| ① 成果指標 |

| 主な成果指標 |

単位 |

2013年度

中間実績 |

2016年度

実績 |

2017年度

実績 |

2018年度

目標 |

| ごみの総量(年間) |

t |

5,258 |

5,016 |

4,911 |

5,000 |

| もえるごみの量(年間) |

t |

3,521 |

3,199 |

2,944 |

3,348 |

| リサイクル率 |

% |

23 |

26.6 |

33.7 |

30 |

|

② 抱える課題

・ごみ処理費用の高騰

分別収集が開始された2001年度当時、ごみ処理費用は約2.5億円でした。しかし、そこから15年が経過し、原油価格の変動や消費税の影響、処理環境の変化などにより、今では約4.7億円となっています。その半分以上を「もえるごみ」の処理費用が占めており、本町では「もえるごみ」の減量を進めています。

なお、「もえるごみ」は中標津町・標津町・羅臼町と合わせて、別海町平糸地区に存する「根室北部廃棄物処理広域連合ごみ処理施設」で焼却処理しており、4町で費用を負担しています。

・埋立地の寿命

本町の最終処分場(埋立地)の容量は65,000トン分ですが、2016年6月までに56,128トン分を埋め立てており、猶予は8,872トン分しかありませんでした。年数で換算すると約11年分です。しかし、分別区分を拡大し、リサイクルルートの開拓等に取り組んだ結果、埋め立てる量が減少し、2017年度末時点では、約25年分の猶予があると試算されています。

・不法投棄

広大な面積を誇る本町では、豊かな自然環境のもと、酪農と漁業が盛んです。その一方で、酪農地帯では人目を盗んで行われる不法投棄が大きな問題となっています。不法投棄は近年、罰則が強化されていますが、犯人を特定できる案件はごく少数です。不法投棄された廃棄物は、大切な税金で処分しなければなりません。不法投棄の防止に向け、今後も啓発を行っていきます。

(参考)不法投棄件数の推移

2015年度:17件 2016年度:21件 2017年度:14件 2018年度:6件(6月1日時点)

2. 「最新の」ごみ減量大作戦

(1) 新たに追加された「キッチンの油と貝殻と調理くず」

2017年度から、廃食用油、貝殻、調理くずの無料収集を追加しました。

廃食用油は、バイオディーゼル燃料などに、貝殻は酪農用資材(敷料)などにリサイクルしています。調理くずについては、たい肥化施設でテストを行っています。

本町では、「ジャンボホタテ・ホッキ祭り」に代表されるように、貝類の養殖が盛んなまちです。2017年度には貝殻を約37トン収集し、「もえるごみ」の減量につなげています。

(参考)2017年度の収集量実績

廃食用油:1.24トン 貝殻:37.36トン 調理くず:15.89トン 合計:54.49トン

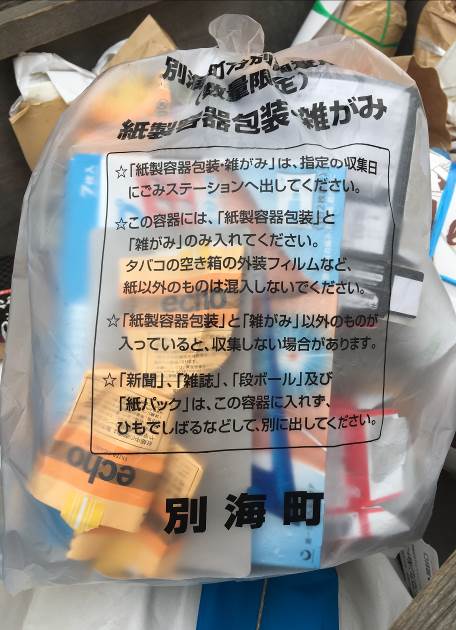

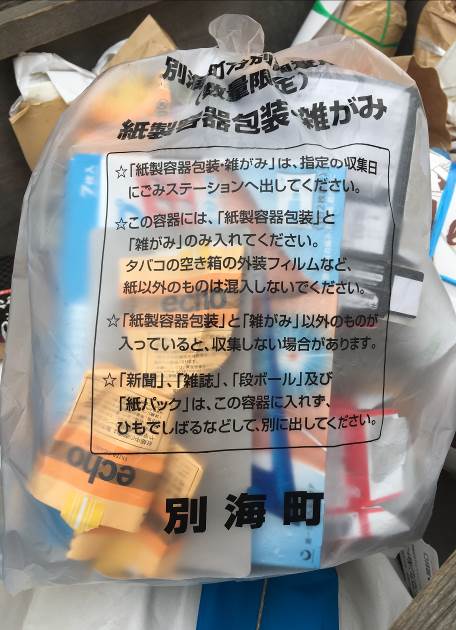

(2) 紙類の分別強化

「もえるごみ」に混入しているものとして、「紙類」はその代表格です。紙類がリサイクルできることは広く知られているものの、分別の徹底には至っていません。

本町では、2017年度に「紙製容器包装・雑がみ」の分別啓発容器を作成しました。啓発容器は、10Lサイズ5枚入りで、9月に各世帯へ無料配布しています。その結果、啓発容器の一定の使用状況が見られ、「紙製容器包装・雑がみ」の収集量が大幅に増加しました。今後も、引き続き啓発に取り組んでいきます。

(参考)収集量の推移

2014年度:18.17トン 2015年度:19.83トン 2016年度:36.6トン 2017年度:77.4トン

| 実際に配布した啓発容器 |

保管場所の様子(啓発容器で排出している状況が見受けられる) |

|

|

(3) 「プラスチック製の容器包装」問題

新しい作戦の実施で、もえるごみの減量やリサイクル推進の効果が見られている一方、分別に関しての課題は山積しています。2017年度に特に表面化したのは、消費生活で身近な「プラスチック製の容器包装(以下、「プラ容器」という。)」の分別状況です。

「プラ容器」は、例えば、卵のパック、レジ袋やおにぎりのフィルムなど、さまざまな商品を包んでいる容器包装が該当しますが、収集された袋の中にたくさんの「異物」が混入しています。

| カミソリ、電池、ライターなどの危険物 |

家畜用の注射器 |

その他 |

|

|

・フライパン

・鍋のふた

・おたま

・花火

・洋服

・食パン

・ポット

・缶

など |

収集された「プラ容器」は、リサイクルセンターの職員が手作業で分別してから機械で圧縮しており、危険物が混入していると怪我や大きな事故につながる可能性があります。

また、「プラ容器」のリサイクルにおいては、町から引き渡した「プラ容器」の品質調査も行われているため、危険物や異物が混入していると、リサイクル業者から引き取りを拒否される懸念がありました。

そこで町は、作業現場の環境改善や広報での周知・ごみ袋の外装に直接チラシを貼付するなどして啓発に取り組み、少しずつですが分別作業の効率化や、分別状況の改善が図られてきました。

| 「プラ容器」異物混入の啓発展示の様子 |

|

|

(4) 最後に

本町の取り組みや課題を簡潔に紹介してきましたが、これらはほんの一例です。ヒトが生きる限り、廃棄物は生じ、適切な処理を行っていく必要があります。

現代は「協働」の時代を迎えており、行政だけでなく、民間の事業者や町民と一丸となって、廃棄物の問題に取り組むことが求められていると考えています。

自分たちの子や孫に、豊かな自然と大切な資源を遺していけるよう、そして安心安全な別海町というブランドを守り続けられるよう、廃棄物行政に取り組みます。 |