2025/02/10

青年部は2025年1月31日~2月2日、2025自治労青年部福島スタディツアーを行った。

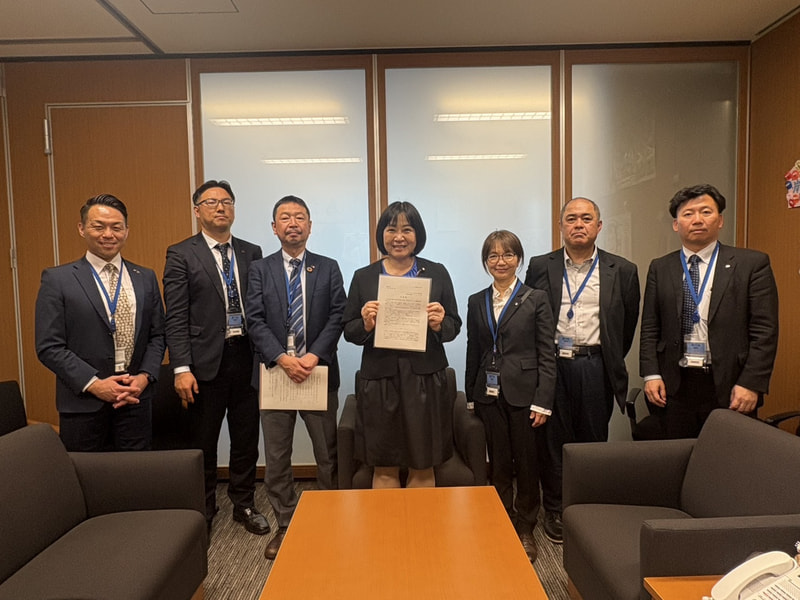

福島駅を出発地点に49人の参加者(25県本部41単組)が浪江町、双葉町、大熊町を訪ねた。現地視察だけではなく、集まった仲間との意見交換の時間が設けられ、それぞれの視点で感じたことを共有し合い、学ぶ機会とした。

以下、現地からの感想レポートをお届けします。

東日本大震災・原子力災害伝承館を見学

東日本大震災では、史上最大規模のM9.0の地震発生により、地震はもとより、津波や原子力による災害で多くの被害を出しました。多くの参加者にとって、東日本大震災は子どものときに起きた出来事。伝承館には、実際にどのような被害があったのか、当時の状況が分かる写真・資料が多く展示されています。限られた時間でしたが、参加者は当時の資料を真剣に見て、発災当時の様子を学びました。

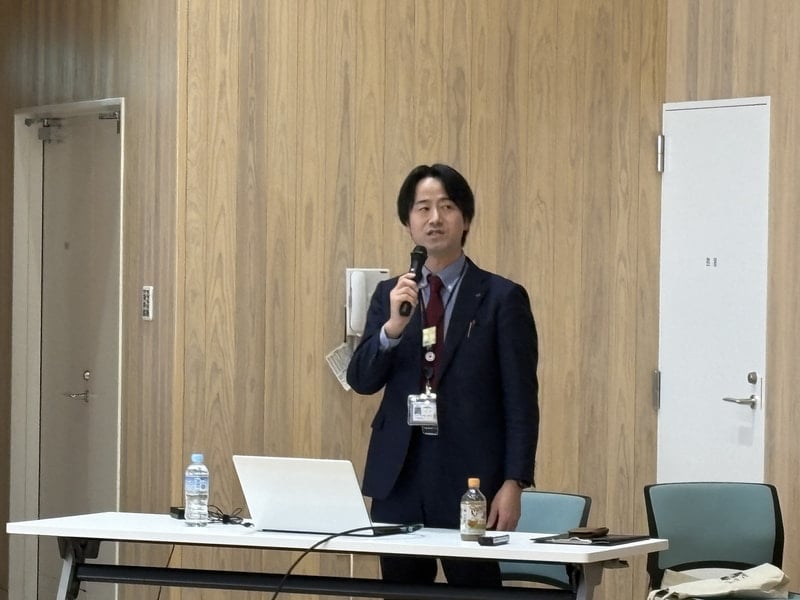

東日本大震災からの復興と課題について大熊町職労・愛場学委員長によるご講演

大熊町職労・愛場学委員長からは、発災当時の話、復興にむけて行っている様々な取り組み、大熊町職員の採用状況など、多角的な視点からお話いただきました。講演の中での、「原子力災害があった町の、ありのままを仲間に伝えてほしい」という言葉が印象に残っています。

避難先での生活の定着により住民の帰還が進まず、町の人口は震災前の7.6%に留まっていますが、町役場では住民にとって住みやすい・働きやすい環境となるよう配慮した取り組みを行っている、とのことでした。

現地でのフィールドワーク

大熊町の風景をバスに乗って視察しました。至るところで復旧の工事が始まっており、工業団地の造成や駅前の建築状況などから、復興に向けて着実に歩みを進めている様子が伝わってきました。

しかし、除染が終わっていない区域では、家の前にバリケードがある光景もまだまだ見受けられ、住居に入るための通路が塞がれていることに対し、違和感を覚えました。震災から13年以上経過しましたが、現地の実態を見て、現場の人員不足を感じるとともに、国の復興への取り組みがまだまだ必要であると思いました。

中間貯蔵施設を訪ねて感じたこと、考えたこと

中間貯蔵施設では、現在大量の除染土砂が区域内に運び込まれています。広大な施設(というよりは、汚染土が大量に持ち込まれた土地の中)には、6層にも重ねて、放射性物質が外に出ないようにするための施工がされていました。

参加者からは「自分の住んでいる自治体にも原発施設があり、その原発がメルトダウンして水素爆発が起きるとこうなるのか、と考えたときにゾッとしました。生まれ故郷や住んでいた町に帰れない、帰れたとしても許可がなくては入れず、朽ち果てた家を見るのは耐えがたい」と話していました。

ここで培ってきた多くの生活コミュニティはもうありません。中間貯蔵施設の土地を地主から買収する際に、「自分の家に帰れないので、やむなく明け渡していただいた」という話がありましたが、そんなつらい思いを二度とさせないよう、防災・減災の重要性を改めて感じました。また、この経験を未来につなぎ、原子力発電の事故を絶対に起こさないために我々は何ができるのかについてを、考えるきっかけとなりました。

参加者は意見交換を通じて、「原子力と人間の共存について、全員がもう一度考えなければならないと気づきました」「福島が置かれている環境は、沖縄の状況と似ている側面が多く、自分事として考えることができました」という声が聞かれました。