2025/02/21

ひめゆりの塔と伊原第三外科壕

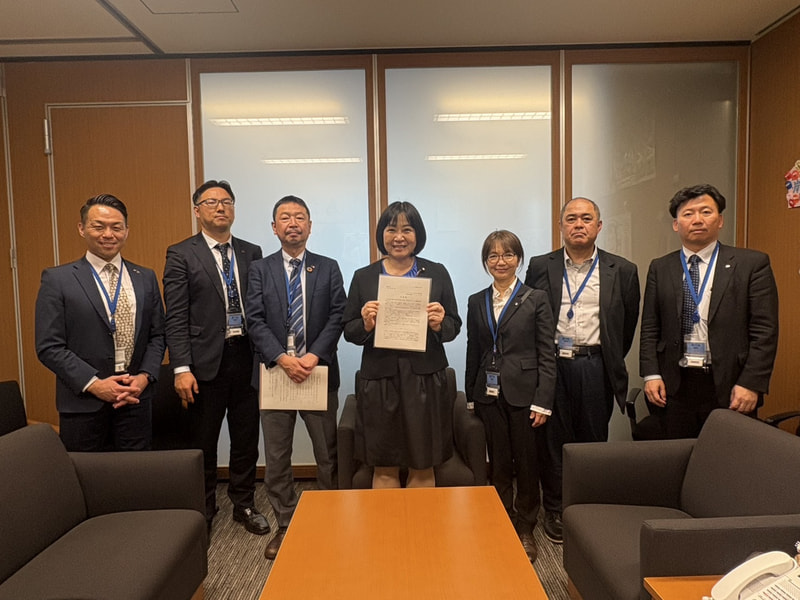

自治労青年部・女性部は2024年12月7~9日、「自治労青年女性オキナワ平和の旅」を開催。沖縄の戦争に関わる歴史と、沖縄が抱えている現在進行形の課題を学び、平和について考えた。

沖縄ではアジア・太平洋戦争末期の1945年3月から6月にかけて地上戦が行われた。オキナワ平和の旅は、日米英の戦いが始まった1941年12月8日の月日に合わせて毎年継続して行っているもので、今回は34県本部から167人の組合員が参加した。

沖縄県本部の仲間による講演をはじめ、対馬丸記念館の見学、フィールドワークではひめゆり平和祈念資料館や平和祈念公園、糸数アブチラガマの視察を実施。また、宜野湾市にある米軍普天間基地と周辺地域の現状と課題について現地の組合員から解説を受けたほか、名護市辺野古の大浦湾に行き、米軍の新基地建設工事が進む現状と日常に基地がある状況を目の当たりにした。

石垣市職労の仲間から「八重山諸島の太平洋戦争と現状について」と題して講演を受けた。「住民は国軍によって自分たちの土地や食糧、家屋の提供を強いられたほか、マラリアが蔓延している地域に避難を余儀なくされ、多くの命が犠牲になった。今は石垣島に自衛隊の駐屯地が配置され、有事の際に攻撃にさらされる可能性があるため島外避難の訓練も行われている」と話した。対馬丸記念館を見学した仲間から、有事の際に実際に住民を安全に避難させることができるのかとの懸念が出された。

フィールドワークでは、戦時中に避難壕として使用された糸数アブチラガマの内部を見学。参加者は「想像以上に息苦しく、懐中電灯なしでは何も見えないほど暗かった。戦況が激化すると負傷兵の治療室として使用するため、避難した住民は入り口付近へ追い出されたと聞いた。負傷者の治療はもとより、とても生活ができるような環境とは思えなかった。過去の悲劇を繰り返さないために、戦争は絶対に起こしてはいけない」とレポートに記した。戦争になれば住民も巻き込まれ、多くの命が奪われ、軍隊は住民を守らないということを学んだ。

最終日には、九州沖縄平和研究所の中村元氣さんから、現在の情勢から過去の歴史も含めて、今を「新たな戦前」にさせないために、労働組合として平和運動に取り組む必要性について講演をもらった。その後、参加者同士でグループワークを行い、県本部や単組、職場で平和な社会の実現にむけ、参加者それぞれが何を持ち帰るのかを確認した。

自治労は引き続き、沖縄と連帯し沖縄の社会課題の解決だけにとどまらず、地方自治と平和を守るために取り組む。